Entrevista ao poeta brasileiro Álvaro Alves de Faria

Por João Rasteiro

“Poesia é o que ainda me faz respirar. E respirar no Brasil é um alento”, declara Álvaro Alves de Faria ao jornal sinalAberto, cuja grande influência literária, pelo menos, nos seus dois primeiros livros – “Noturno Maior” e “Tempo Final” –, foi Augusto dos Anjos, sobre o qual escreveu uma peça de teatro, reconhecendo-o como “o único poeta brasileiro universal”.

Álvaro Alves de Faria tem “profunda admiração por escritores russos” e, no romance, não esquece os brasileiros Lygia Fagundes Telles, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Machado de Assis, entre outros. A esses romancistas junta José Saramago.

Na poesia, o seu “grande mestre” é Fernando Pessoa, embora também destaque Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e Hilda Hilst, cruzando leituras com Walt Whitman, Silvia Plath, Dylan Thomas, Rui Belo e outros poetas portugueses, como Eugénio de Andrade.

Na política, o nosso entrevistado admira alguns líderes mundiais. Mas, no Brasil – para si, “um país sempre à beira do abismo” –, “salvam-se poucos”. Todavia, “é preciso sempre acreditar”. “O importante é guardar o silêncio necessário para as ocasiões que nos afligem e nos matam aos poucos”, sublinha Álvaro Alves de Faria.

João Rasteiro / sinalAberto (sA) – Caro Álvaro, agradecendo a tua disponibilidade para esta entrevista para o jornal sinalAberto, hoje, com uma longuíssima e premiada carreira literária, gostaria que nos falasses sobre o teu processo de despertar para a criação literária. Quando é que começaste a ter a noção de que a arte, a literatura e, sobretudo, a poesia (sem falar nas tuas incursões na ficção, ensaio, teatro, cinema, televisão, jornalismo, etc.), se iriam tornar, para ti, em algo totalmente inevitáveis e vitais, atrevo-me a dizer, como respirar?

Álvaro Alves de Faria (AAF) – Caro amigo poeta João Rasteiro, essa história vai longe, muito longe. A esta altura da vida vejo a distância do tempo. Escrevi o meu primeiro poema com 11 anos de idade, que foi publicado no jornalzinho da Associação dos Moradores de Brooklin Paulista, onde eu morava. Eu era um menino conhecido no bairro, porque fazia carretos nas feiras-livres e era um pequeno jardineiro. Uma maneira de arrumar algum pouco dinheiro para levar para casa. E para casa eu já levava os restos das feiras-livres para ter o que comer. Infância muito difícil. E esse menino foi se tornando mais conhecido ainda, já aos 13 anos, quando começou a escrever matérias sobre o bairro para o jornalzinho e por causa do futebol. Era um garoto que jogava bem, tanto que, aos 15 anos, fui levado para Corinthians, de São Paulo, onde passei a treinar e a fazer parte da equipe juvenil. Era difícil estudar. Minha família não tinha condições de arcar com a mensalidade. E escola pública, naquela época, não tinha vaga para todos. Então fiz o ginásio num excelente colégio de São Paulo e meu pagamento era jogar pela equipe de futebol de salão da escola. Era um compromisso. Um senhor que conhecia meu futebol falou com os padres do colégio que disputava o campeonato escolar de São Paulo, com alunos até 15-16 anos. Equipe que foi campeã do torneio todos os anos e digo isso sem receio nenhum e sem presunção alguma. Foi campeã porque contava comigo no time. Ao mesmo tempo, uma empresa do Bairro do Brooklin me “contratou” para também fazer parte de seu time de futebol de salão e me pagavam para isso. E assim foi feito. Recebia para jogar. Foi até notícia na época. Era contínuo nos Diários Associados [também conhecidos por Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados] e jogador de futebol de salão numa empresa. Não me lembro bem quanto recebia, mas era um dinheiro que ajudava muito em casa. No time da empresa era mais fácil, porque, normalmente, os jogadores já eram de meia idade, fora de forma. Então eu fazia o que bem entendia. Lembro-me que uma noite, jogando pelo time no ginásio do Serviço Social da Indústria – Sesi – no bairro de Vila Maria, o jogo terminou cinco a zero. Eu marquei os cinco golos. E era assim sempre. No time da empresa e no time do colégio. Acabei fazendo o ensino no segundo grau da mesma maneira, já pertencendo ao juvenil do Corinthians. Depois veio a universidade e aí levei tudo a sério. Convirá talvez dizer que nunca usei um caderno para assistir às aulas, o que deixava alguns professores achando que a minha conduta era de pouco caso. Enquanto o professor falava sobre sua matéria, todos os alunos anotavam. Eu só ouvia. Voltando: tive de abandonar o futebol pela doença que me acompanha até hoje, a depressão e pânico que, naquela época, sequer faziam parte da literatura médica. Com 14 anos fui operário numa fábrica de canetas. O próprio dono da fábrica percebeu que eu não tinha força suficiente para lidar com a prensa de matéria plástica. Em duas horas de trabalho não suportava mais. Então o dono da empresa conversou comigo e com meus pais, dizendo que eu tinha dificuldades para aquele trabalho. Ele mesmo me levou, então, para o jornal Correio Paulistano, onde fui ser contínuo e entregador de cartas. Foi lá que comecei a conhecer escritores, porque quase todos escreviam para esse jornal. Ocorre que o Correio Paulistano fechou oito meses depois. Então fui para o Diário de São Paulo, dos Diários Associados, dos quais fazia parte a TV Tupi, que era líder de audiência na época, na qual, mais tarde, participei de programas de entrevistas. No Diário de São Paulo estreitei ainda mais a minha amizade com os escritores e poetas da Geração 45. Eu era um adolescente. Na verdade, nem sei ao certo se cabe tudo isto numa entrevista literária. Mas, como você pediu para dizer como tudo começou, respondi isto que aí está. Certamente, fosse melhor dizer apenas que escrevi o primeiro poema aos 11 anos de idade. Aliás, um poema com todas as rimas em “ar” e “ão”, dedicado ao meu cachorro.

sA – Eu diria que esta é uma maneira fulminante de iniciar uma entrevista, Álvaro, já que foste buscar o início de tudo, na infância, no início de uma vida que teria muito a dizer.

AAF – É verdade, caro João Rasteiro. Uma maneira fulminante de iniciar uma entrevista. Mas isso depende muito do entrevistado. Enquanto tudo isso acontecia, eu continuava a ler livros na Biblioteca Municipal Mário de Andrade e a escrever meus poemas. Mas não mostrava para ninguém. Até que, com 16 anos, eu tinha pronto o livro “Noturno-Maior”, que mostrei ao poeta Paulo Bomfim. O Paulo passou o pequeno livro para Lygia Fagundes Telles. E os dois conversaram comigo, falando daquela poesia que, como me diziam, tinha de ser publicada, apesar de minha pouca idade. Eu não sabia bem o que dizer. Sei que Paulo e Lygia me estenderam as mãos. Nos Diários Associados eu era contínuo também. Abastecia as mesas dos jornalistas com papel para escrever e, à tarde, ia comprar lanches para os redatores e repórteres. Mas, com 17 anos, já comecei a escrever no Diário de São Paulo. Iniciei escrevendo matérias difíceis. Achavam minha linguagem inovadora para tratar dos assuntos. Foi uma carreira meteórica. Basta dizer que, com 24 anos, passei a ser editorialista do jornal e secretário de redação. Nessa época, eu já tinha publicado o “Noturno-Maior”, pela editora Portugal Ilustrado, de São Paulo. Trabalhei de graça quase um ano para ter meu livro publicado. O lançamento foi na livraria Atrium, que pertencia à esposa de Paulo Bomfim, Emi Bomfim.

sA – Quanta coisa, Álvaro, e parece que tudo aconteceu de repente. Vejo que ficas emocionado ao lembrar essas passagens da infância e da adolescência. Acredito que, pelo que descreves, não poderia ser diferente.

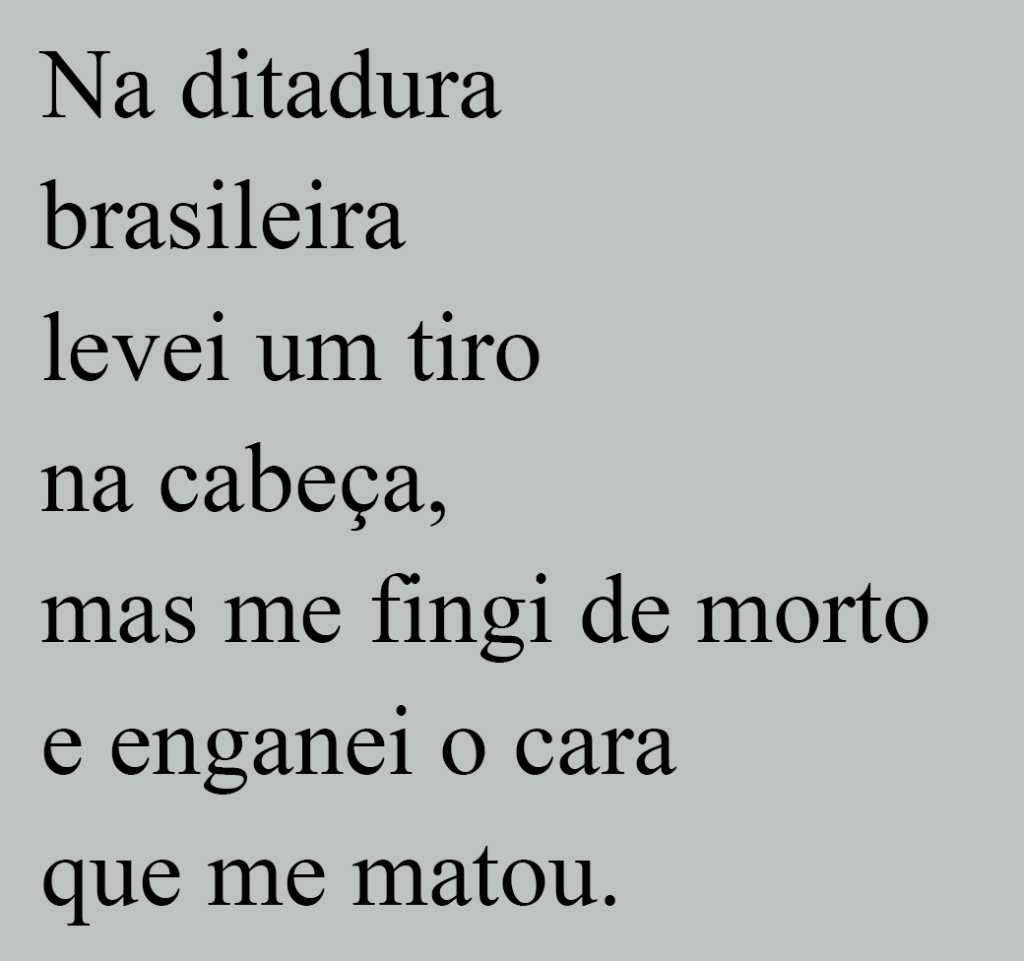

AAF – Sim, poeta João Rasteiro. Fico emocionado porque sei, hoje, com mais clareza tudo o que aconteceu. Convém dizer que, com 23 anos, já tinha sido detido pelo Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS) cinco vezes, acusado de subversivo, porque lia poemas do meu livro “O Sermão do Viaduto”, que lancei em pleno Viaduto do Chá, então o cartão postal da cidade de São Paulo. E começou a nascer, então, a chamada “Geração 60 dos Poetas de São Paulo”, nome que eu dei ao grupo de jovens poetas paulistanos. Todos os dias eu escrevia sobre os jovens poetas falando em “Geração 60”, nome que, de repente, todos repetiam. “O Sermão do Viaduto” foi também o início de minha militância política, na ditadura brasileira, em que, com o passar dos anos, tive de enfrentar uma vida clandestina. Quase perdi a vida com prisão, tortura e violência. Cheguei a tomar um tiro na cabeça numa reunião invadida por agentes policiais. Hoje, vejo no Brasil uma esquerda de merda, que só fala sempre as mesmas coisas dos anos 60, uma gente estúpida, que de esquerda de verdade não tem nada. Só conversinha idiota, enquanto a extrema-direita vai ganhando espaço diante dessa esquerda de bosta que não serve para nada. Uma esquerda corrupta em todos os sentidos, com uma liderança que causa pena e com aquela ladainha digna da esquerda de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde a própria ditadura permitia que lá se reunissem os “esquerdistas” como uma espécie de masturbação. Pena é saber que ainda existe gente assim nesta porra de país. Gente que não sabe de nada. Não sabe o que é ser procurado pela polícia da ditadura, vivo ou morto. Essa esquerda de merda brasileira de hoje não sabe o que é ter uma vida clandestina, sempre se escondendo em algum lugar. No entanto, mesmo com vida clandestina e uma militância ativa, os agentes da ditadura andavam perdidos procurando os chamados “terroristas”. E mesmo com um quadro assim pela frente, conseguia trabalhar e estudar à noite. Até que um dia fui preso. A esquerda costumava se reunir quase todos os dias na Igreja dos Dominicanos, no Bairro das Perdizes, em São Paulo. Os frades dominicanos eram perseguidos na época. Os dominicanos, na época, possuíam uma casa cultural perto da Igreja, numa rua chamada Cardoso de Almeida, onde os jovens de esquerda também se reuniam. Nessa casa havia uma galeria de arte. Inventaram, então, fazer uma exposição de quase 70 desenhos meus. Evidentemente, os agentes do DOPS estavam sempre nesses lugares. Então eles viram nos meus desenhos o mesmo traço dos cartazes que eu desenhava para o Partido Socialista Brasileiro, então na clandestinidade. Fui preso na minha própria exposição. Nesse tempo, eu já tinha noção completa do que era a arte e a poesia, particularmente, por estar sempre com os maiores nomes da literatura brasileira da época. Tinham uma atenção especial por mim. E eu já tinha noção das coisas e do tempo em que vivia, tanto que escrevi “O Sermão do Viaduto”, tudo planejado, com local de lançamento e presença dos jovens poetas da Geração 60 de São Paulo – os poemas em tom bíblico, mas provocadores. Fiz nove recitais no Viaduto do Chá e fui detido cinco vezes, acusado de fazer subversão contra o governo. Estamos em 1966. E foi num dia de agosto desse ano que “O Sermão do Viaduto” passou a ser proibido como livro e como recital público de poesia. Quer dizer, eu passei a ser uma pessoa marcada. Ensaios, teatro, cinema, televisão, isso foi vindo com o tempo. Quanto ao jornalismo, eu já era jornalista com 18 anos, nos Diários Associados. Naquele tempo, não existiam faculdades de Jornalismo. Escrevia em jornal quem sabia escrever. A faculdade foi inventada pelo então presidente Jânio Quadros, que deu um tempo para todos se adaptarem. Quem já trabalhava em jornal continuou como jornalista e, anos depois, só trabalharia em jornal quem tivesse diploma.

sA – Álvaro, neste atual mundo presunçoso e cego pela ilusão da tecnologia e até demasiado altivo na balbúrdia do seu ruído, no que se refere à tecnologia que, julgo, te causa repúdio, ainda haverá lugar para que o indizível compasso da arte e, em especial, da Poesia, para que ela possa soprar, possa surpreender e agarrar-nos?

AAF – Tenho muitas dúvidas, caro João Rasteiro. Muitas. Hoje, o mundo é isso que você disse em sua pergunta. Não dá para suportar. Quanto à tecnologia, nem convém dizer. Mas eu resisto a isso tudo. Só para exemplificar, basta dizer que não uso telefone celular. E, na redação onde trabalhava, fui o último a deixar a máquina de escrever. Claro que nada disso existe mais, mas o assunto é inevitável. Só que está demais. Daqui a pouco, não será necessária nem a existência do próprio homem. De fato, não suporto nada disso. Este mundo à minha frente não me serve. E não serve também a milhões de outras pessoas que não suportam mais essa coisa de tanto consumo material, deixando de lado a própria vida como ela é. A Poesia é apenas uma coisa. Uma coisa qualquer.

Fui preso na minha própria exposição. Nesse tempo, eu já tinha noção completa do que era a arte e a poesia, particularmente, por estar sempre com os maiores nomes da literatura brasileira da época

Não sei ainda como sou poeta. Poeta a vida inteira. Às vezes, não compreendo como é que eu consigo viver num mundo assim, materialista em tudo. Não cabe na minha cabeça. A vida passou a ser uma batalha diária. Mas muitos se beneficiam disso tudo, vivem dentro disso, são outras máquinas. Não é possível ver crianças de 10 ou 11 anos passarem o dia com um celular nas mãos ou diante de um aparelho que vai além da televisão. A arte está esmagada com isso tudo. Todas as artes, mas cabe aos artistas inventarem um novo tempo para mostrar às pessoas que existe vida longe dessa loucura toda. A Poesia, em particular, está morta. Morreu já há muito tempo. Nem percebemos. A poesia das ruas, a poesia dos prédios, a poesia de um livro, a poesia das plantas, a poesia dos animais – tudo esmagado e transformado em nada. Mas ainda existem poetas, felizmente. Poetas que insistem, que resistem. Então, hoje, cada batalha do dia a dia dentro da vida é um ato de bravura e de resistência. Mesmo morta, a poesia dos poetas verdadeiros, que ainda existem, mostra esse mundo escondido entre as pedras. Digo poetas verdadeiros porque o que mais existe, hoje, são “poetas” fabricados por uma mídia cultural suja e desonesta, que inventa nomes que desaparecem da noite para o dia. Já os poetas verdadeiros estão escondidos nas suas trincheiras dessa guerra que não cabe na cabeça dos que ainda conseguem pensar. Estamos diante e dentro de um mundo destruído em todos os seus valores. E os destruidores são os grandes heróis deste tempo. Os poetas lidam com uma dura solidão e produzem a sua poesia como se fossem ladrões de sentimentos. De qualquer maneira, a poesia torna o mundo mais ameno. A poesia não salva o mundo, mas ajuda. Os que ainda sentem se agarram, sim, a essa poesia invisível que existe ainda. O poeta sai de si mesmo para catar os pedaços da vida e juntá-los para que a vida ainda possa viver. São poucos, mas existem. Como viver num mundo assim? Cito meu país, o Brasil. Como viver no Brasil, uma terra de bandidos protegidos pelas leis, uma terra em que reina a desonestidade dos que a governam? Resta-me o consolo de saber que toda minha família é de Portugal. A minha mãe, Lucília, nascida em Anadia, e o meu pai, Álvaro, em Angola [antes da descolonização]. Sou o único brasileiro da família e sinto a diferença, quando estou em Portugal. Não é fácil ficar vivo no Brasil. Aliás, está cada vez mais difícil. Viver no Brasil diante dos criminosos soltos em todos os lugares passou a ser uma aventura. E a Poesia? Meu Deus, e a Poesia? Parece até que estamos falando sobre algo que nunca existiu. Mas existiu, sim. Basta ler a poesia de poetas antigos, porque os de hoje, sem generalizar, representam uma lata de lixo. Sim, sou radical. Uma lata de lixo amparada por uma imprensa cultural desonesta em todos os sentidos. Em termos de poesia – repetindo, sem generalizar –, o Brasil se transformou na casa da mediocridade. Por isso, é preciso resistir, porque a Poesia está na lista dos facínoras atuais que se dizem poetas. Isso causa grande tristeza, pelo menos para mim. E, sendo assim, o mundo se tornou mesmo em algo insuportável.

sA – Quanto ao papel do escritor no centro do espaço público e da sua cidadania, até tendo em conta o teu olhar cáustico e triste sobre as últimas décadas do Brasil, como é esse papel encarado pelo poeta e permanente “agitador cultural” Álvaro Alves de Faria, considerando não só a tua essência de jornalista, mas, sobretudo, de poeta-cidadão ou de cidadão-poeta?

AAF – Para começar, sou um cidadão desclassificado, talvez tido como delinquente por alguns, pelas coisas que faço e pelas coisas que ainda me fazem lutar. Não me encaixo em nada. Nem me interessa encaixar. Sou um fora da lei. Quero ser um fora de lei. Sempre fui um fora da lei. E isso incluiu também a literatura e as artes plásticas, a que me dedico, também. Fiz muitas exposições individuais e participei em dezenas de salões coletivos. No final dos anos 70, resolvi parar de expor pintura e desenho. Mas trabalho muito nessa área, só para mim. O meu acervo é imenso. Felizmente, vivo numa casa onde cabe tudo, com uma biblioteca de 18 mil livros, fora a parte térrea com duas imensas salas onde tenho obras de arte, incluindo pintura e esculturas. Para exemplificar, vejo na bailarina a mulher mais linda do mundo. Sempre foi assim. Só de estatuetas de bailarinas tenho mais de 300, numa das salas. Isso dá a ideia do que é minha casa que alguns dos meus poucos amigos chamam de “Centro Cultural”. Sim, alguns poucos amigos. Três ou quatro. Vivo praticamente comigo mesmo, quando me aceito. Deixei de sair de casa. Faz quase três anos que saio só em situações obrigatórias. Na verdade, eu quero estar distante disto tudo o que me cerca neste país do faz de conta. Quanto mais longe melhor.

O meu olhar é cáustico, sim, como diz você. Crítico. Profundamente crítico. Mas não sou um antissocial. Não. Sou até um camarada agradável e educado para os tempos atuais. Sou jornalista profissional, embora disponha de duas formações acadêmicas fora dessa área, Mas fiz mestrado no Jornalismo. Ainda encaro a minha profissão com algum entusiasmo. Sempre tive liberdade de escrever o que bem entendo. Mas, na ditadura, tive a proibição do livro e dos recitais de “O Sermão do Viaduto”. O meu livro “4 Cantos de Pavor e Alguns Poemas Desesperados” foi também proibido e recolhido das livrarias. E a minha peça de teatro “Salve-se quem puder que o Jardim está pegando fogo” foi proibida pela censura, durante seis anos. Só entrou em cartaz na abertura política, no final da ditadura, que durou 20 anos, a partir do golpe de 1964. A peça foi liberada, mas com um porém: toda a trama se passava numa prisão, mas a censura exigiu que eu mudasse para um consultório médico. Nos anos 70, essa peça recebeu um dos maiores prêmios da época, o Prêmio Anchieta, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. No entanto, foi censurada. E quando foi encenada já estava fora do tempo. Mesmo assim, ficou em cartaz vários meses num teatro em São Paulo. Houve, ainda, outro acontecimento dentro desse clima. A minha peça sobre a vida do poeta Augusto dos Anjos, que considero o único poeta brasileiro universal, sofreu cortes inacreditáveis. Usei na peça vários trechos de discursos de Ruy Barbosa, que foram todos cortados. Na ditadura, até Ruy Barbosa foi censurado. E também foram cortadas todas as cenas que envolviam o poeta parnasiano Olavo Bilac, que foi uma espécie de algoz de Augusto dos Anjos. Coloquei Bilac na peça de maneira jocosa e promíscua. A censura cortou tudo, porque Bilac é o autor dos hinos mais conhecidos em louvor à Pátria. Mesmo não tendo cidadania nenhuma no Brasil, continuo, sim, agitando. E incomodo muita gente. Incomodo mesmo, porque sou um inconformado com as coisas que vejo acontecer neste país. Isto aqui é um equívoco. Um país de equívocos. Então alimento a minha arte de escrever utilizando as loucuras de um país sem rumo e cheio de gente esperta. Esperteza é o que não falta por aqui. Meu jornalismo é opinativo. Sempre foi. E vou fundo na ferida. Processado várias vezes por governos corruptos, vejo nesses processos uma condecoração. Essa é minha vida de cidadão. E poeta também. Minhas leituras de poemas, quase todas, se transformam um grito de guerra. O poeta e o cidadão trilham os mesmos caminhos. Sou mesmo um agitador. Só para lembrar, uma das vezes em que fui detido no Sermão do Viaduto, um dos jornais de São Paulo deu uma pequena manchete dizendo: “Preso o agitador do Viaduto”. Pois, o agitador existe até hoje. Não abro mão dessa condição.

sA – A partir das palavras do poeta Affonso Romano de Sant´Anna sobre o poeta Álvaro Alves de Faria – “Do jovem preso cinco vezes por falar poemas no Viaduto do Chá nos tempos da ditadura ao poeta maduro de hoje, fica esta Trajetória Poética testemunhando que nele a vida e escrita sempre se fundiram” –, pergunta-se: quem é hoje, verdadeiramente, este jovem poeta?

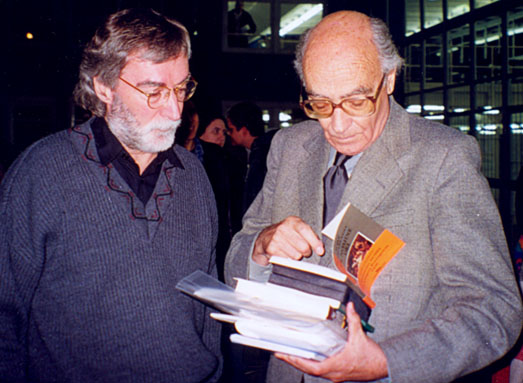

AAF – Affonso Romano de Sant´Ana se referia ao livro “Trajetória Poética”, de 2003, que reuniu toda a minha poesia até então. Aliás, Affonso escreveu um belo poema para a bala que tenho na cabeça, publicado em livro e várias antologias. Essa bala é o meu troféu. Mas, o que será um poeta maduro? Rimbaud era jovem ou maduro? Desculpem-me a falta de modéstia: eu sempre fui maduro. Sempre soube o que desejava da vida, embora esteja sempre perdido entre as alucinações brasileiras. O poeta, hoje, é um homem que observa e escreve. Escreve e observa. O poeta de hoje é um homem que eu diria solitário, andando sozinho, na contramão. Aliás, quero sempre estar na contramão. Não me interessa ser certinho, como manda o figurino. Não. O que me interessa é seguir sendo o que sempre fui, desde o Sermão do Viaduto, quando eu tinha pouco mais de vinte anos. Convém lembrar, aqui, que os poetas brasileiros do período do Romantismo morriam quase todos com 20 anos. Ao seu tempo, Eça de Queiroz escrevia para jornais brasileiros e zombava desse fato. No fundo, eu vivo ainda em 1850 e sou um poeta romântico. Só que não acredito mais. É insuportável viver neste oceano indecente. Não é fácil. O poeta de hoje é um homem que trabalha para viver e escreve para não morrer. Busco a minha poesia no desespero de uma gente sem alternativa. Busco a minha poesia na lágrima que quase ninguém vê ou, se vê, faz de conta que não viu nada. Busco a minha poesia na palavra que ainda me é possível dizer. Mas sei que sou um camarada marcado, como já disse. Se houve qualquer coisa neste país, sei que serei um dos primeiros a ser procurado. O poeta maduro de hoje é aquele poeta de ontem, abrindo as feridas do peito, os cortes todos que marcam uma cicatriz e que nunca desaparecerão de mim. Tem razão Affonso Romano de Sant´Anna quando diz que, em mim, a vida e a escrita sempre se fundiram. É exatamente isso. Não sei fazer o que muitos fazem, que separam o homem da obra. Não. Eu não separo. Por exemplo, no final dos anos 70, fiz uma longa entrevista com Jorge Luis Borges, no apartamento dele em Buenos Aires, na Calle Maipu. Fui o único poeta jovem da época que entrou no lugar onde Borges vivia com a mãe que, aliás, tinha falecido alguns meses antes. Uma entrevista que durou 12 horas, em dois dias. Fiz 17 fotografias dele na sua poltrona preferida. Foi difícil conseguir entrevistá-lo. Muito difícil. Mas consegui e fui para Buenos Aires de ônibus, porque o jornal se negou a pagar uma passagem aérea. Achei que ele conversaria comigo apenas uns 40 minutos, mas seria o tempo suficiente para fotografá-lo. Enganei-me. No primeiro dia, foram seis horas de conversa de um homem sozinho e triste. Ele me pediu para voltar no dia seguinte, para mais seis horas de conversa. Sou um poeta que tomou chá com Borges duas vezes, aquele escritor que era argentino, mas odiava a Argentina e preferia ser inglês. Eu sabia, claro, das preferências políticas de Borges. Mas, conversando com ele, as palavras foram demolidoras dentro de mim. Ao voltar, não sabia o que fazer. A entrevista era um hino de louvor à ditadura argentina e à ditadura brasileira. Então, na época, escrevi três crônicas sobre meu encontro com Borges. E guardei a entrevista por quase vinte anos, para não dar esse presente à ditadura do Brasil. Borges enaltecia o regime militar argentino e brasileiro, dizendo que todos eram verdadeiros patriotas e cavalheiros que serviam o país. Evidentemente, apenas ouvi e não me pus a discutir política com Borges. Lembro esse episódio para explicar que não separo o homem da sua obra. Não é possível. Tem uma obra consistente, é verdade, mas e daí? Essa obra foi produzida por uma figura desprezível. E isso conta na minha avaliação. Borges era uma figura desprezível. Pouco me importa a sua literatura. Os homens ou mulheres escritores ou poetas colocam no papel o que de fato eles são. Ou, então, tudo não passa de uma grande mentira. Pensando bem, tudo não passa mesmo de um a grandíssima mentira. E a gente tem de engolir em seco. Tem de aceitar as ordens dos superiores? Não é assim, não pode ser assim. O importante é ser honesto consigo mesmo. Sempre. Então, o poeta maduro de hoje, a que se refere Affonso Romano de Sant´Anna, é aquele mesmo poeta que publicou o seu primeiro livro ainda na adolescência. Mudaram os anos no calendário, mas lá dentro a inquietação continua a mesma e cada vez mais feroz. O poeta de hoje é o mesmo poeta que agitou sempre. A angústia não sara. Ela cresce mais com o tempo. Cabe ao poeta crescer também, sem nunca deixar de ser o que foi em relação ao caráter. A entrevista com Jorge Luis Borges foi guardada escrita à mão, não existia a tecnologia de hoje. O jornalista anotava escrevendo num caderno, que era o meu caso. No final desse tempo, a entrevista foi transformada num livro ao qual dei o título “Borges – o Mesmo e o Outro”. O livro virou um filme de média metragem, no qual participo como ator representando eu mesmo, dirigido pelo cineasta Nivaldo Lopes, da Fundação Cultural de Curitiba, Estado do Paraná.

sA – Álvaro, passados tantos anos sobre esse encontro com Jorge Luis Borges, em Buenos, no ano de 1976, um dos mais singulares e marcantes acontecimentos literários da tua vida. Gostaria que nos falasses mais dessa experiência com um dos mais extraordinários, mas também controverso escritor do século XX.

AAF – Meu amigo João Rasteiro, de alguma maneira já relatei esse fato na pergunta anterior, mas é sempre bom voltar ao assunto, porque desse encontro de dois dias com Jorge Luis Borges, em Buenos Aires, no seu apartamento, guardo apenas amargura. Encontrei um homem completamente solitário, aquela solidão que corta, que fere. A mãe, que o acompanhou a vida inteira, havia morrido há alguns meses. Tive a certeza de que não tinha amigos, apenas aquela secretária, Maria Kodama, com quem acabou se casando pouco tempo antes de sua morte, em 1986, em Genebra, na Suíça, onde foi sepultado. Ele me deu licença de a empregada da casa mostrar-me o apartamento, uma moça bonita, mas com traços assustados e vestida como as domésticas inglesas. Descobri, então, e coloquei no livro “Borges – o Mesmo e o Outro”, escrito anos depois, que o apartamento tinha apenas uma cama de casal. A conclusão, minha, foi a de que ele dormia com a mãe, mas não se tratava de uma relação incestuosa. Não. Longe disso. Era a dependência que ele tinha da mãe, Leonor Rita Acevedo Suares. Disse-me que visitava o cemitério todos os dias, para ver o túmulo de sua mãe. Borges dependia de Leonor até para tomar um copo de água. Até para se vestir. Para tudo. Era justo que morasse com ela. E assim foi. Leonor faleceu com 100 anos de idade. Nessa entevista, tudo foi uma grande tristeza. Tal era a solidão que pediu para eu voltar no outro dia. Na verdade, Borges falou comigo por 12 horas, em dois dias. E essa solidão era quebrada apenas pelo seu amigo Bioy Casares, com quem escreveu alguns livros. Apenas Bioy Casares. Restou-me a imagem de um homem distante, ausente, por tudo o que me disse e o que falou de outros escritores. A sua angústia era não ter recebido o Nobel e achava medíocres todos os escritores que o receberam. Politicamente, revelou o seu desprezo pela democracia e pelo povo. Mas ficou-me, também, aquela imagem de uma fragilidade espantosa, a ponto de eu dizer comigo mesmo à sua frente: “Então, é esse um dos maiores escritores que o mundo já conheceu?” Faço questão de colocar, aqui, o final de meu livro “Borges – o Mesmo e o Outro”, para dar uma ideia melhor do que estou dizendo:

“Saio devagar. A porta se fecha imediatamente. Chamo o elevador com seu maldito barulho. Um botão que acende como um olho furioso no meio do corredor escuro. Na rua, olho para cima à procura do sexto andar. As janelas estão escuras. As ruas de Buenos Aires. As livrarias de Buenos Aires. A música de Buenos Aires. Deixei atrás de mim um homem sozinho, mergulhado numa solidão sem tamanho. São quase nove horas da noite. Não sei ao certo para onde ir. O rosto de Buenos Aires está nas paredes dos prédios, o rosto de Borges está no rosto de todas as outras pessoas que passam, está nas bancas de jornais, está na loja de discos. Deixei atrás de mim um homem sozinho, uma absurda solidão que não tem início nem fim. Uma solidão sólida, concreta, que esmaga.”

sA – De alguma forma, pode-se afirmar que a literatura em geral e, sobretudo, a poesia são penhoradas como uma arte ou faculdade de maturação lenta. Na actual conjuntura de insanidade, em que a História está a acontecer a uma velocidade vertiginosa, a arte, a literatura e, principalmente, a poesia conseguirão reagir na mesma velocidade? Conseguirão ser a imediata resistência da palavra perante a autodestruição do Verbo?

AAF – Quando dizes ser a poesia uma arte de maturação lenta, mais do que nunca, creio ser preciso, sim, resistir sempre. No caso da velocidade do tempo, acredito que a velocidade da poesia não necessita de ter a velocidade do tempo. Não. A poesia é, antes de tudo, aquela observação a dizer da vida do homem, diante de tanta destruição num mundo cada vez mais perverso. Que a poesia se faça nesse clima. Mas não tem necessidade, a meu ver, de ser imediatista. Tem, sim, de ter um valor poético humano, que não se deixe vencer pelas facilidades reinantes atualmente. A palavra ainda existe. Portanto, tem de ser bem usada diante das hecatombes de todo instante, destruindo o direito de viver; o que equivale dizer a morte da própria poesia. Seja como for, a poesia é essa fragilidade literária que se faz necessária, diante da autodestruição do Verbo, como você diz. A que verbo você estará se referindo, à gramática ou o que se mostra divino? Não há necessidade de responder, porque, nas duas condições do Verbo, a poesia poderá ser a alma que sobrevive. De qualquer maneira, a Poesia sempre sobreviverá enquanto existirem poetas que a respeitem.

Desse encontro de dois dias com Jorge Luis Borges, em Buenos Aires, no seu apartamento, guardo apenas amargura. Encontrei um homem completamente solitário, aquela solidão que corta, que fere

A palavra tem de ser cultivada, especialmente neste tempo em que nada tem valor, em que o que vale é o caráter mal formado. Veja bem, por causa da Poesia, a nossa conversa entra por caminhos inesperados. Acredito que a Poesia, a Literatura e a Arte, em geral, conseguirão sobreviver diante de tanta violência, resistindo sempre, embora os céticos continuem a abrir as portas dos abismos. Poesia é coisa séria, você sabe. A História da Humanidade cita um imenso número de poetas que participaram das transformações do Mundo, buscando a palavra justa, que não seja derradeira.

sA – Atrevo-me a afirmar que o amor e a finitude, mais do que a morte, são dois, senão os dois principais tentáculos que perpassam ferozmente na tua escrita, seja ela em prosa ou poesia. O que pensas sobre esta minha percepção?

AAF – É possível. Mas não o afirmo com tanta certeza. Houve já um tempo em que a minha poesia, no início de tudo, tinha a morte como tema principal. Talvez por influência de Augusto dos Anjos. Mas isso ocorreu de maneira evidente nos dois primeiros livros, um da adolescência e outro já mais ligado à realidade das coisas que me cercavam. Foi quando nasceu “O Sermão do Viaduto”, que iniciou, em São Paulo, o movimento de leituras públicas de poemas. A partir daí, os temas passaram a ser mais abrangentes; principalmente, quando surgiu o livro “4 Cantos de Pavor e Alguns Poemas Desesperados”, proibido pela censura e recolhido das livrarias, embora tenha recebido os mais importantes prêmios literários da época no Brasil. Daí por diante, a minha visão poética passou a ser outra: uma poesia de protesto, sem ser panfletária. Some-se a isso, também, as novelas ou pequenos romances como “O Tribunal” e “O Defunto – Uma História Brasileira” e, mais tarde, “Autópsia”, os quais escrevi com muita angústia sobre as manobras do golpe militar. “O Tribunal” é uma novela escrita em alguns dias, envolvido num desespero difícil de contornar, provocado pela proibição de “O Sermão do Viaduto”. Esse livro também virou filme, um longa metragem com o título “Quando os poetas morrem primeiro”, dirigido pelos irmãos Schumann, de Curitiba, Estado do Paraná. Mas, nesta altura da vida, revendo tudo o que fiz em literatura, vejo que você tem razão, porque as coisas que terminam e a morte estão sempre presentes nos poemas de tantos livros publicados até hoje, inclusive em Portugal. Seria, digamos, um tema constante, como é o amor, mas que teve vários tratamentos com o passar dos anos. Já o amor é, certamente, um alento de momentos breves num espaço destruído. E mesmo o amor, no que escrevo, aparece sempre ferido, sem saída. Um amor que se perde em si mesmo. Um amor que não é o amor sentimental. Evidentemente, não estou dizendo que tudo é uma negação. Não. Mas também o amor quase sempre é uma chaga. E essa linguagem era usada, também, na crônica diária que escrevi por alguns anos no Diário de São Paulo, com o título “Anticrônica”, dezenas delas reunidas no livro “A Noiva da Avenida Brasil”, que teve um lançamento em que a polícia teve de comparecer para por ordem na verdadeira multidão que juntou. Especialmente, porque essa crônica era transmitida, também, por uma emissora de rádio de alcance nacional. Tenho essas crônicas guardadas, talvez umas três mil, que não sei que destino terão. Aliás, não estou interessado em destino nenhum.

sA – No teu belo poema “Os poemas são todos iguais” (“Almaflita”, Palimage, Coimbra, 2013), o poeta afirma: “Faz dois mil anos que os poemas são todos iguais. / Faz três mil anos que os poemas são todos iguais. / Todos os poemas que escrevo já foram escritos. / (…) Faz cinquenta anos que escrevo o mesmo poema / que nunca tem nada a dizer.” Percebendo a ironia e a metáfora, esta reescrita permanente do mundo não é, precisamente, a tentativa impossível de travar a inevitável finitude que se aproxima, desde que respirámos pela primeira vez, desde que pronunciámos a primeira palavra, desde que escrevemos o primeiro verso?

AAF – Sim, é verdade, caro João Rasteiro. Para mim, todos os poemas do mundo já foram escritos. Damos a eles, hoje, uma nova roupagem. Mas tudo já foi escrito. Não há mais o que escrever, por isso é que tudo é um caos. O que poderíamos escrever de novo, depois de todos os poetas do Mundo já terem escrito tudo? Todos os poetas são iguais. Escrevem sempre as mesmas coisas. O segredo está na descoberta, no desvendar as palavras, de saber que o Mundo avança e a cabeça avança também. Só que não é fácil descobrir, como pensam os medíocres que se vestem de poetas garantidos pela mídia cultural indecente. Aliás, esses “poetas” não sabem de porra nenhuma. Não sabem de nada. Não sabem o que é poesia nem o que a poesia pode fazer na vida do homem. Os poemas não mudam, o que muda é o Mundo, sempre pior. Cabe então aos poetas descrever essas transformações e colocar nas suas palavras o que vê. Mas se tudo já foi escrito, muda a maneira. O que já não é fácil. Muda a vida. Muda tudo. As palavras mudam e cada povo tem a sua realidade e os seus poetas, que são poucos. São esses poetas que colocam no papel as violências do seu tempo, o tempo em que vivem, em que encaram a vida de frente. Os poemas sempre serão uma espécie de depoimento existencial. Isso não muda. A loucura é outra. O desespero é outro. Ao dizer que todos os poemas já foram escritos, quero dizer desse mundo que, ao longo de tudo, teve as suas transformações registradas por seus poetas, especialmente os poetas. Os poetas existem para isso, para carregar o Mundo nas costas, para se arrastar junto com todas as coisas. Cada um no seu tempo. É preciso repetir: cada um no seu tempo e na sua forma de observar, de sentir, de enlouquecer. Quando digo que escrevo um poema há cinquenta anos que nada tem a dizer, significa essa rua que não termina nunca. Mas o poeta se move, embora escreva o mesmo poema há cinquenta anos. O poeta se move e se debate com o seu tempo. No seu tempo. E tenta sobreviver às barbáries de todos os dias.

sA – Independentemente do impacto que tem na tua obra, do impacto que tem hoje para ti como autor, o teu livro “O Azul Irremediável (1992) representou para mim, aquando da sua primeira leitura, um embate vigoroso e acutilante. Fala-me um pouco desse livro e dos seus poemas. Como se olham esses poemas ainda hoje no actual Brasil? Como te olhas, ainda hoje, nesses textos?

AAF – Sim, o meu livro “O Azul Irremediável” é um livro especial, para mim. Mas a minha obra poética não pode se reduzir a esse livro, porque, de 1992 para cá, aconteceram muitas coisas na vida que foram transformadas em poemas, inclusive lançados em Portugal. Menciono, por exemplo, “O Tocador de Flauta” (pela editora Temas Originais) e “O Gosto de Sal – Mar Português” e “A Memória do Pai” (ambos da Palimage). Indico, apenas, esses três livros para exemplificar. Neles fui fundo, quase além do que me faz sentir. Admito, porém, que “O Azul Irremediável” é mesmo um livro que iniciou uma nova fase na minha poesia, que foi a de descobrir até a publicação recente de “Livro-Arbítrio” (Ibis Libris, 2022, Rio de Janeiro). “O Azul Irremediável” foi escrito num momento de muita dificuldade existencial, quando necessitei, inclusive, de passar uma temporada com a minha esposa Maria Antônia numa pequena cidade de Minas Gerais, Lambari, que faz parte do circuito das águas e tem somente quatro ou cinco ruas. Foram alguns meses de desencantamentos e desencontros graves. O que me salvava, então, era a poesia que eu escrevia quase todos os dias e que resultaram nesse “O Azul Irremediável”. Quando leio alguns poemas desse livro, sinto, sim, ser alguma coisa que necessita de um outro olhar. Sinto nele, na verdade, uma imensa solidão que nem sempre aparece em forma de poema, mas talvez na ironia, na observação de coisas feitas na memória, dos rumos que tomei na vida. A poesia foi um alento. As palavras eram a minha salvação, no mundo sem saída que havia dentro de mim. De forma que sinto esse livro de maneira que não sei explicar muito bem, até porque muitas dessas coisas não necessitam de explicação. Talvez tenha sido a vez em que a poesia se mostrou inteira, com o seu corte, com o seu grito, com o seu silêncio, diante de todas as coisas ausentes que me cercavam. Certamente, ainda não sei, determinou os rumos a seguir. E eu segui. Aos tropeços. Mas segui, porque a poesia é essa palavra que haverá de existir sempre na vida do homem.

sA – Jorge Amado afirmou sobre a tua poesia que “A hora da violência é idêntica na obra deste autor, testemunha que presta um depoimento grave e também belo.” Álvaro, tu escreves essencialmente sobre a tua caminhada “neste mundo” ou sentes-te moralmente obrigado a escrever em testemunho do que te cerca e cerceia? Ou tudo é, simultaneamente, um processo instintivo e natural no teu ato de escrever e/ou respirar a palavra, nomeadamente a palavra obscura que te (nos) envolve cada vez mais?

AAF – Os meus três ou quatro amigos costumam dizer que, na poesia, eu não sou um poeta, sou um militante. É isso, sou um militante. Assim como fui um militante político durante a ditadura. Mas não sou obrigado a nada. Escrevo porque é preciso. A vida seria insuportável se não escrevesse, especialmente, nos tempos atuais. Jorge Amado também escreveu: “Posso dizer que voltei a mim, das trevas do medo, da ameaça, do terror, com a leitura de seus poemas. Nesta poesia encontrei a respiração quando chegava da asfixia e da morte.” Faço questão de colocar essas palavras de Jorge Amado sobre a minha poesia, porque é o que sinto também ao escrevê-la. Jorge Amado gostava de mim, um dos orgulhos literários que guardo. Talvez porque o seu nome completo era Jorge Amado de Faria. Gostávamos de comentar isso. Essa coincidência de sobrenome. O que diz Jorge Amado são palavras das mais certas que, até hoje, escreveram sobre mim e a minha poesia; além da prosa, que ele também apreciava muito. Escrever um poema que diga respeito ao mundo ou à rua em que você mora, dá mesmo, para mim, essa sensação a que se refere Jorge Amado. Cada poema é uma libertação. Sou um militante e pago caro por isso. Mas não escrevo nada por obrigação. Escrevo por necessidade de retratar em palavras esse mundo que esmaga as pessoas. O processo é esse. Em dado momento, surge a palavra que salta da boca. Em dado momento, o poema surge no papel como um grito de muita dor. É o que mais sinto e vejo. A dor. A dor faz parte da poesia. Não me venham dizer que a poesia é algo que canta a Beleza. Nem pensar. Canta, sim, a dor dos que estão oprimidos num beco sem saída. E não há saída. Tudo é um equívoco e vamos levando a vida dentro da possibilidade de viver. A palavra está viva dentro dos poetas que são verdadeiramente poetas. Está viva. É uma faca que fere. Muitas vezes, sinto-me exausto depois de escrever um poema. Exausto, cansado por dentro, até com as mãos trêmulas. Poemas assim nascem perfeitos no seu ritmo, na sua melodia e no que querem dizer. Costumo dizer que a poesia fere. Fere e é ferimento ao mesmo tempo. Recorro a Fernando Pessoa, meu guia, em quem se formou a Geração 60 de Poetas de São Paulo. Pessoa e Reiner Maria Rilke. Recorro a Pessoa para melhor responder à pergunta: “Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É minha maneira de estar sozinho”. Está aí o que quero dizer. O poeta é um camarada sozinho mesmo. Pelo menos, no que me diz respeito, o poeta não é dado a festas nem a badalações literárias inúteis que, infelizmente, é o que mais se vê. É dessa solidão que surge a verdadeira poesia dentro do seu tempo, como uma testemunha, escrevendo sobre as alucinações cada vez maiores que assaltam a vida. Da minha Geração 60, sou o poeta que mais publicou e o que mais escreve. Daí o que dizem os meus três ou quatro amigos, que na poesia eu sou um militante. E eles sabem que dizem a verdade. Posso assegurar, como voz própria, que não existe ninguém nesta porra de país que se dedique à poesia mais do que eu. Não existe. A poesia é a minha maneira de viver. Sou militante, sim, e como arma tenho a palavra e o peito aberto. Talvez seja o que ainda me salva. Os poemas se constituem em alerta para mim mesmo. Um dizer-me o que está acontecendo. Um deixar-me levar seja para onde for.

sA – Álvaro, nas últimas duas décadas, vários dos teus livros, cerca de duas dezenas, foram publicados em Portugal. O poeta Affonso Romano de Sant’Anna chegou mesmo a chamar-te de o mais português dos poetas brasileiros. Fala-nos dessa relação quase umbilical, quer com Portugal quer com a poesia portuguesa.

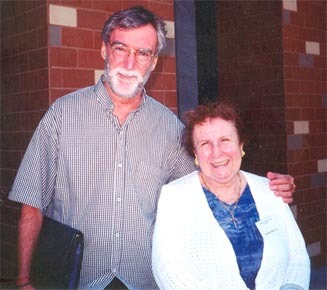

AAF – Sou filho de pais portugueses. Toda minha família é portuguesa e vive em Portugal. Eu sou um acidente geográfico e nasci no Brasil. A poesia portuguesa sempre foi a que mais me tocou. Basta dizer que a Geração 60 de Poetas de São Paulo se guiava por Fernando Pessoa e outros poetas – mas, sobretudo, Pessoa e, principalmente, o heterônimo Álvaro de Campos. Eu, particularmente, lia e relia Alberto Caeiro, sobre o qual escrevi o livro “O Tocador de Flauta”, publicado no Brasil e em Portugal. O livro, com linguagem da poesia portuguesa, é uma conversa de 125 poemas com Caeiro e as suas ovelhas. Tornei-me um “Guardador de Rebanhos” para escrever esse livro e segui pelas aldeias de Portugal. Essa dedicação à poesia portuguesa prolongou-se por 15 anos seguidos, desde que conheci Graça Capinha, da Universidade de Coimbra, em São Paulo. Ela foi ao meu trabalho para conhecer-me e convidou-me para participar do Terceiro Encontro Internacional de Poetas, na Universidade, em 1998. Participei e acabei por ser o poeta mais aplaudido do Encontro, ao ler o poema “Eldorado de Carajás”, sobre o massacre de trabalhadores sem-terra no Estado do Pará, em 1996. Um poema que não faz parte de nenhum livro meu, mas de várias antologias de poesia, inclusive em Portugal. Mesmo os que não entendiam uma palavra em Português aplaudiram de pé, pedindo para repetir. Impressionaram-se, especialmente, com a construção do poema, o ritmo das palavras, a melodia que dava ao poema um seguimento de música, sem contar a mensagem, palavras duras contra mais esse crime brasileiro que passou, como sempre, impune. A minha terra é a terra da impunidade, em que as leis protegem bandidos e corruptos, com uma justiça (com letras minúsculas por favor) que causa uma indignidade sem fim. Uma justiça que, no final de tudo, toma o lugar do Executivo e do Legislativo. O Supremo Tribunal Federal, com as suas onze celebridades, governa o país fazendo o que bem entende. Mas voltemos ao Encontro de Poetas. Aquela verdadeira ovação a mim e ao meu poema assustou-me, como escreveu Graça Capinha, no prefácio ao primeiro livro que lancei em Portugal: “20 poemas quase líricos e algumas canções para Coimbra”. Foi uma espécie de agradecimento. Sendo filho de portugueses, senti aquela recepção e passei a dedicar-me à poesia portuguesa, estudando profundamente toda a poética de Portugal, para onde passei a viajar até três vezes por ano. A minha base era e ainda é Coimbra. Conheci poetas, participei na leitura de poemas, até com Vasco Graça Moura, Ana Luísa Amaral e Nuno Júdice. Foram 15 anos seguidos escrevendo como um poeta português. Depois de 15 anos, dei por concluída essa busca da verdadeira poesia, mas continuo a servir-me dela, porque a poesia de Portugal já faz parte de mim, do que escrevo, seja qual for o poema. Foram 15 anos em que a minha vida mudou, porque percebi melhor o que significa a poesia na vida do homem. Portugal me ensinou.

Costumo dizer que a poesia fere. Fere e é ferimento ao mesmo tempo. Recorro a Fernando Pessoa, meu guia, em quem se formou a Geração 60 de Poetas de São Paulo. Pessoa e Reiner Maria Rilke

E essa marca está em mim, até hoje, em tudo que escrevo. Affonso Romano de Sant´Anna percebeu essa transformação nos livros que eu lançava no Brasil e escreveu que eu sou o mais português dos poetas brasileiros. Orgulho-me dessas palavras. Como me orgulho quando alguém me chama de poeta luso-brasileiro. É o que sou. A minha poesia é portuguesa na sua elaboração, nas suas palavras que me nascem naturalmente.

O editor Jorge Fragoso, amigo fidalgo, da Palimage, passou a publicar os meus livros portugueses. A minha relação com a poesia de Portugal é mesmo umbilical. Não poderia ser diferente. Tive uma infância no Brasil, em que os meus pais passavam o dia ouvindo programas portugueses no rádio, as notícias, os fados. E eu ouvia tudo e fui me acostumando com essa Pátria que vivia em mim, sem que eu soubesse. E foi crescendo com o tempo, até participar no Encontro de Poetas em Coimbra. Era uma coisa incrível porque, já no jornalismo, eu escrevia crônicas para Portugal, sem nunca ter ido a Portugal. Essa poesia está enraizada em mim, faz parte da minha vida. Portanto, tenho a poesia portuguesa como base para tudo o que escrevo até hoje. E as pessoas que me seguem por aqui, sentem isso, porque falam comigo a respeito. Escolhi uma poesia rica em todos os sentidos para realizar o meu trabalho poético. A poesia portuguesa pulsa dentro de mim.

sA – Citando-te: “Como se não fosse essa boca / dentes de esmalte / o lábio de louça que se parte”, e tendo em conta esse teu permanente diálogo com a poesia, a literatura e a cultura portuguesa, como observaste e/ou observas aí a questão tão controversa – alguns dirão, perversa – do famigerado Acordo Ortográfico?

AAF – Caro João Rasteiro, vivendo no Brasil já estou mais ou menos acostumado com atos de estupidez. A reforma ortográfica da Língua Portuguesa é mais uma dessas coisas incompreensíveis que tantas vezes nos assaltam. Para mim, algo absolutamente inútil, de quem não tem o que fazer. De uma inutilidade sem tamanho. Já escrevi no Brasil contra mais essa aberração. Vamos direto às palavras, apenas duas, para mostar o que eu, particularmente, sinto. O que fica melhor: auto-retrato ou autorretrato? O que fica melhor: porta-retrato ou portarretrato? Só não vê quem não quer. Evidentemente, mostro um pequeno exemplo, mas dizem respeito à palavra. Quem lida com a palavra sabe. Some-se a essa asneira, que é a reforma ortográfica, os acentos nas palavras. Acredito mesmo que essa reforma foi mais uma agressão à Lingua Portuguesa. No exemplo referido, reinam soberanos dois “R” que excluem o hífen, como se isso fosse um grande serviço que estão prestando à língua. É de uma idiotice absoluta. E o problema é que os que lidam com a palavra são obrigados a se submeter a essa estupidez. Sinceramente, dói-me quando tenho de, num poema, escrever auto-retrato (por favor, deixar o hífen). Sinto-me mal em cortar o hífen para dar lugar aos dois “R”, como se isso fosse de importância fundamental. Pobre Língua Portuguesa, tão maltratada! E, no caso da reforma ortográfica, por gente que tem poder e faz o que bem entende. Vejo nisso uma violência. Claro que a minha aversão à reforma ortográfica não se reduz nesse pequeno exemplo que me veio à cabeça. Há muitas complicações inventadas pelos doutores monossilábicos. Quando não se tem o que fazer, têm de procurar alguma coisa idiota para passar o tempo. E, assim, fomos obrigados a mergulhar nessa imbecilidade. Lamento o esforço da Academia Brasileira de Letras no apoio que deu a essa idéia (por favor deixar o acento agudo). É lastimável que tenha de ser assim. Tivemos de nos submeter à reforma dos alucinados.

sA – Mesmo sabendo que te sentes desconfortável, por vezes, até alterado, em responder a esta pergunta, tenho de a fazer. Como vês a poesia brasileira das últimas décadas e, sobretudo, a de hoje? Num universo geográfico e literário tão vasto como o Brasil, não deixará certamente de existir – apesar de tudo, apesar da tua forte convicção sobre os males que impregnam a cultura e a literatura brasileira das últimas décadas – alguns sinais de esperança, algumas poéticas de resistência e de alento à pandemia que alastra?

AAF – Você tem razão, João Rasteiro. Falar em poesia brasileira é dar um mergulho no Inferno. Isto aqui se transformou numa zona… Evidentemente, deixo sempre claro que não generalizo. Não. Não posso generalizar, porque ainda existem poetas conscientes do seu ofício de escrever poemas. Mas, infelizmente, a maior parte dos “poetas” que surgem por aqui sequer sabe o que é poesia, o que é poema. São “poetas” que não leram nada. Não estudaram nada. No entanto, é essa mediocridade que é enaltecida por um jornalismo dito cultural e indecente. A poesia brasileira não passa por um bom momento. Para dizer a verdade, já na chamada “Geração 45” era assim. Nessa Geração 45, restaram alguns poucos poetas confiáveis. O resto desapareceu. Aí surgiu a “Geração 60”. Lembro-me que éramos cerca de trinta poetas, só em São Paulo. Mas, infelizmente, a maior parte desses poetas já faleceu e outros foram à vida prática. Há ótimos poetas na Geração 60 de São Paulo e estendo isso ao Brasil. A Geração 60 produziu ótimos poetas. Não indico nomes, aqui, porque poderia esquecer alguns e isso não seria justo. Há ótimos poetas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre e em algum outro lugar escondido no mapa brasileiro. No entanto, da Geração 60 para cá, posso dizer, sem erro, que surgiram alguns poetas dignos de elogio e de reconhecimento. Mas são poucos diante da mediocridade reinante. De poesia eu entendo. A mediocridade é assustadora; o que se estendeu, também, à música popular. Uma lástima. A música popular brasileira [MPB], hoje, é de uma estupidez que não cabe na cabeça. A MPB ainda vive respirando por aparelhos com os nomes também da “Geração 60”, porque éramos todos amigos. O Chico Buarque parece que abandonou a música e se dedica agora à literatura. Restam Caetano Veloso, Gilberto Gil e mais alguns poucos que deixaram de gravar. Gil foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. A desgraça da poesia brasileira, de 1950 até hoje, foi o surgimento da praga chamada “poesia concreta”, que atualmente domina o jornalismo cultural e as universidades. Então dá a impressão que no Brasil só essa gente existe. Os chamados “concretistas” fecham todas as portas. Trata-se de uma quadrilha. Então, não há muito mesmo por esperar, porque os poetas jovens que poderiam surgir, sem generalizar, se jogam de cabeça nessa bosta do concretismo e produzem uma “poesia” ridícula – não há outro termo para situar melhor essa questão. Essa foi a razão que me levou a Portugal, para estudar a poesia portuguesa, durante 15 anos, e escapar disto aqui. Quanto a mim, não tenho de que me queixar. Sou um doce camarada combativo e não perdoo nada. Medíocre é medíocre e ponto final. Não mexem muito comigo, porque sabem o que vão encontrar pela frente.

sA – No prefácio ao teu último livro publicado no ano de 2021, em Portugal, pela Palimage, intitulado precisamente “PANDEMIA – 27 poemas Brasileiros”, o poeta Alexei Bueno afirma que o “registro da aguda poesia de Álvaro Alves de Faria neste livro aproxima-se de um expressionismo apocalíptico, às vezes de feição universal”. Como é que estás (bem como o Brasil) a lidar, individualmente, com este momento dramático que grande parte do Mundo ainda está a viver? E como sentes que, todos, vamos sair desse quadro em que o medo fez e faz com que o fio que separa os estados ditos democráticos dos estados ditatoriais, com esta trágica pandemia, seja cada vez mais frágil e turvo?

AAF – Bem, nessa pergunta, de alguma maneira, fugimos da questão sobre a poesia e a literatura, em geral. No entanto, o poeta consciente do seu dever diante de coisas assim, não poderia estar diferente. Daí porque escrevi esse livro “Pandemia – 27 poemas brasileiros”, prefaciado pelo Alexei Bueno, no qual ele diz que a minha poesia aproxima-se de um expressionismo apocalíptico, às vezes, de feição universal. Concordo inteiramente com Alexei Bueno, porque foi exatamente esse pensamento que me fez escrever sobre a pandemia no Brasil, devido ao tratamento que recebeu de um governo omisso, negacionista, perverso. Um presidente da República genocida. Li um estudo sério sobre a covid-19 que relata a demora do país para adquirir a vacina contra a doença. Foram quase dois meses para decidir. Esse estudo da Organização Mundial da Saúde afirma que, se não houvesse essa demora, 400 mil vidas teriam sido salvas. Bolsonaro foi uma fera solta no Brasil. Gabava-se ao dizer que não tomou nem tomaria a vacina. E dizia, até com orgulho, que a sua filha de 11 anos também não seria vacinada. Num discurso no Palácio do Planalto, ele se referiu à covid e ao medo das pessoas, dizendo que o Brasil é um país de maricas. Assim mesmo, textualmente. Um país de maricas. Numa outra ocasião, uma repórter perguntou quando o governo resolveria comprar a vacina, explicando que a doença estava matando quatro mil pessoas por dia, no Brasil. Ele respondeu: “E daí? Eu não sou coveiro!”. E enquanto morriam quatro mil brasileiros por dia, até nas calçadas dos hospitais, ele passeava de jet-ski no Lago Paranoá, em Brasília. Ou ia andar de motocicleta e, com vestes de um mendigo, ia comer frango com farofa nos bares sujos e pobres das estradas. Evidentemente, uma coisa assim causa indignação. Pelo menos, causou em mim, no poeta que eu sou. E escrevi esse livro muito comentado por aqui. Consegui dizer um pouco da minha angústia e daquilo que eu estava vendo, de um governante sem condições de governar, que era do baixo clero da Câmara dos Deputados e que, de repente, se viu presidente da República. Venceu a eleição porque o povo votou não nele, mas contra o Partido dos Trabalhadores (PT). Os que ainda conseguem pensar neste país querem ver o PT de longe. O PT e seus corruptos de uma esquerda de mentirinha e vababunda. E agora o PT venceu porque o povo queria se livrar de Bolsonaro. Dá para viver num país assim? Não dá. Nem sendo poeta. É impossível. Mas posso assegurar que está nascendo no Brasil uma nova esquerda. Séria, honesta, coerente, em que a merda do PT será algo que um dia existiu, não existe mais. Quanto a Bolsonaro e o chamado bolsonarismo, ando a pensar em coisas que vão além da política. Deu-se o nome de bolsonarista por causa de Bolsonaro, mas bolsonarista é uma espécie de uma nova gente que se revelou no governo desumano de Bolsonaro. Uma gente sem escrúpulo, sem sentimento algum, insensível, perverso. Uma gente como Bolsonaro que, com 700 mil mortes no Brasil, não visitou um único hospital. Tudo o que fez foi sabotar o tratamento. Chegou ao cúmulo de, na sua live semanal que tinha na TV, chegou a imitar uma pessoa infectada com falta de ar. Fez isso rindo. Bolsonarista é ser isso, uma nova raça que está surgindo, como vejo no Brasil, uma gente que não respeita nada. Também são covardes. Uma nova gente – se é que se pode chamar de gente – que está sempre pronta para o ataque, seja ao que for. Um olhar é o bastante para irritar um bolsonarista. Essa nova espécime veste roupas com as cores da bandeira brasileira, o verde e o amarelo. Em contrapartida, a esquerda de merda, corrupta e velha, que de esquerda não tem nada, continua fazendo seus discursinhos dos anos 60. Tem apenas esperteza. Gente filho da puta. Todo o bolsonarista é um adepto da mentira e da farsa de sempre. E tem gente imbecil que gosta. Fazer o quê?

sA – No entanto, como em grande parte da tua obra, o aparente obscurantismo e desalento sempre encerra a esperança. Neste “PANDEMIA – 27 Poemas Brasileiros”, aportamos a uma viagem circular do livro, como também refere Alexei Bueno. Viagem essa entre o primeiro poema (intitulado “Poema”) – “O poema aqui se deixará levar como um rio / que não tem onde chegar / levando os restos dos mortos / e as mãos decepadas numa prece” – e o 27.º (com o título “Poeta”) – “No seu poema 27 / o poeta se guarda no que sente / e se deixa na amargura / […] Mas um dia / isto tudo haverá de mudar.” Então, sempre há esperança, sempre é possível acreditarmos que podemos mudar, mesmo sob a pandemia de covid–19, mas, sobretudo, neste actual e alucinado verbo cinza do Mundo? Ou tal é, só, a persistente utopia da poesia?

AAF – Veja bem, tem de haver esperança em tudo o que faz a vida viver. Mas essa pergunta me leva à ciência e à medicina, às quais cabe resolver o problema da covid-19. Não é uma tarefa da poesia. Mas percebo que sua pergunta parte de um fato para sentir o comportamento do poeta. Sim, no último poema desse livro, o de número 27, digo, como poeta, que um dia isto haverá de mudar. Tudo haverá de mudar um dia. As ditaduras, a tortura, a mentira, a corrupção, a esperteza dos políticos e tantas outras coisas que arruínam a vida das pessoas. Tudo haverá de mudar, um dia, para que o Mundo seja de todos e não apenas de alguns. Não é utopia da poesia. Não. É a palavra da poesia. A covid-19 foi, no que diz respeito ao Brasil, apenas um caso entre dezenas e dezenas de outros em que os governantes se mostraram distantes, porque eles não são povo. Os políticos espertos, como este que agora aqui está, se apresentam como salvadores da pátria, mas não passam de verdadeiros bandidos, gente que não vale nada. Este que agora aqui está conheço de perto, bem de perto e felizmente, tive a oportunidade de, num comício no centro velho de São Paulo, indignado com tudo, dizer a ele: “Puta que o pariu, presidente!”. Por que não me mandou prender na hora? Por quê? Foi quando me afastei de vez, depois dos escândalos seguidos de corrupção. Estão todos milionários. Mas esse mesmo povo e os parvos esquecem facilmente. Os parvos são os mais tolos, que falam ainda como se estivessem nos anos 60, aquela ladainha de sempre, gente que não sabe porra nenhuma de nada, a tal esquerda festiva que não resolve nada e deseja apenas um emprego no funcionalismo público do país. Uma gente estúpida que é um atraso de vida. E temos muitos por aqui. Muitos. Essa esquerda de agora que, na verdade, não sabe o que é sentar-se no seu lugar na redação para fazer o fechamento do dia, tendo ao meu lado um censor. Era o censor que resolvia o que iria ser publicado ou não. O sangue fervia na cabeça, mas eu tinha de me controlar, até porque eu já era um camarada marcado pelo Sermão do Viaduto. Eu mostrava a matéria e ele decidia. Lembro-me de uma vez em que ele proibiu uma notícia sobre uma greve na Grécia. Então perguntei por quê. Surpreendentemente, respondeu-me, dizendo que era uma notícia sobre greve. E eu disse, então, que o fato era na Grécia. Então disse-me raivoso e alterado que não me devia qualquer satisfação e que eu fizesse o que ele mandava fazer e ponto final. Esses carinhas da esquerda de hoje no Brasil que falam, falam, falam sempre as mesmas coisas dos anos 60 não sabem de porra nenhuma. Eu só vou acreditar numa revolução. Mas que essa revolução não se transforme numa ditadura. Estou cansado disso. Para mim, quero gente honesta no governo. De ladrões, bastam os que andam pelas ruas assaltando e matando pessoas. Bastam esses.

Tudo haverá de mudar um dia. As ditaduras, a tortura, a mentira, a corrupção, a esperteza dos políticos e tantas outras coisas que arruínam a vida das pessoas. Tudo haverá de mudar, um dia, para que o Mundo seja de todos e não apenas de alguns. Não é utopia da poesia. Não. É a palavra da poesia

Afinal, democracia tem de ser isso, não uma “democracia” de um só partido. Estão começando a surgir novas cabeças. E isso já é uma esperança que o poeta deve cantar. Ou ser fuzilado. Ele escolhe. Faz muitos anos que o ditador Daniel Ortega esteve em São Paulo, logo depois da Revolução Sandinista que derrubou a ditadura dos Somoza na Nicarágua, da qual ele foi um dos líderes. Fui entrevistá-lo e o tempo todo eu o chamei de “comandante”. Veja no que deu o “comandante”. Dezasseis anos no poder. Na última “eleição” mandou prender os sete adversários e se “elegeu” novamente, recebendo elogios de Lula, que disse esta estupidez: “Se Ângela Merkel governou a Alemanha 16 anos por que Daniel Ortega não pode governar a Nicarágua o mesmo tempo?” Puta que pariu! Não dá para dizer mais nada.

sA – Álvaro, como explicar o teu livro mais recente, lançado em setembro de 2022, “Livro-Arbítrio – Mil e tantos novos poemas”? São mil e quinhentos poemas nunca publicados, 11 anos de trabalho, quase 900 páginas. Digamos que um livro de poemas normal tenha 100 páginas, o que é demais… Sendo assim, são 15 livros de poesia publicados de uma só vez.

AAF – Sim, caro João Rasteiro, foram 11 anos de trabalho. Fui escrevendo esses poemas, sempre pequenos, durante todo esse tempo, sem prejudicar os meus projetos paralelos. Nunca imaginei que esse livro seria publicado. Mas sempre falava para os meus amigos do Brasil e de Portugal que eu estava escrevendo um livro de mil poemas. Era motivo de riso, meu inclusive. Mas, de repente, o livro interessou à editora Ibis Libris, do Rio de Janeiro, e à editora Pantemporâneo, de São Paulo. Então “Livro-Arbítrio” acabou sendo publicado pelas duas editoras. E, ao vê-lo agora, vejo que nesse livro está o resumo de tudo que penso e sinto da poesia. É uma longa viagem que mereceu um ensaio de Graça Capinha com o título “Um poeta universal”. Está tudo nesse livro. Tudo o que eu possa imaginar do que seja poesia, em pequenos poemas, que tiveram uma elaboração gráfica cuidadosa, a maior parte de achados poéticos. Orgulho-me desse livro. Sei o trabalho que me deu mesmo, sem nunca pensar que seria um dia publicado por alguma editora. São poemas que dizem tudo do meu universo poético, poemas inusitados, que foram escritos em momentos que não sei explicar. Às vezes, nem acredito que tenha escrito um livro assim. Pensava em mil poemas e, depois de 11 anos, estavam no arquivo mil e quinhentos. Você que é um poeta sabe o que tento dizer. Consegui, nesse livro, expor a magia da poesia, com palavras que encontrei não sei onde. Foram 11 anos de trabalho em que mergulhei num infinito de coisas que me eram desconhecidas. São poemas que aconteciam de repente e que eu sabia pertencerem a esse livro. Por isso, sempre andei com um caderno, inclusive aí em Portugal, onde escrevia esses poemas porque pediam para serem escritos. Mais não sei explicar.

As coisas mágicas não precisam de explicação. Mas posso resumir tudo ao dizer que, muitas vezes, não acredito que tenha escrito um livro assim. O ensaio-prefácio de Graça Capinha explicou tudo melhor a mim mesmo. Esse uso diferenciado da palavra, revelando o poema e a palavra poética de uma maneira nova para mim. E a própria construção desses mil e quinhentos poemas também se diferencia da maneira em que normalmente escrevo. Quando fui ao arquivo de “Livro-Arbítrio”, depois que as duas editoras solicitaram, assustei-me. Ao ler os poemas não sabia o que me dizer. Seriam, inicialmente, mil poemas. Mas, após onze anos de trabalho, o número de poemas passava do que imaginei. Era preciso cortar poemas para chegar a mil, mas não fui capaz. Não sabia como cortar nem o que cortar. Então, as editoras decidiram publicar todos os poemas que estavam no arquivo. O resultado é ler, nesse livro, um resumo de tudo, de uma vida inteira dedicada à poesia, desde os 11 anos de idade.

sA – Álvaro, fala-nos também não só sobre a tua importante incursão pela ficção mas, sobretudo, pelo teatro e por algo, que muitos desconhecem, que é o teu gosto e a tua magnífica aptidão pelo desenho. Aliás, encontramos neste “PANDEMIA – 27 Poemas Brasileiros” desenhos teus como ilustrações.

AAF – Sim, João Rasteiro, andei e ainda ando por essas formas de arte. Também desenho, sim, desde criança. Posso dizer que o desenho surgiu antes da poesia. Com 7-8 anos, já fazia desenhos difíceis de acreditar que pertenciam a uma criança. Depois veio a poesia e, ao mesmo tempo, escrevendo para o pequeno jornal da Associação dos Moradores do Brooklin Paulista. O desenho e a pintura eram algo tão forte dentro de mim que cheguei a cursar Belas Artes, além dos dois outros cursos superiores e do mestrado em Jornalismo que fiz. E ao fazer Belas Artes – hoje, ensino superior –, quase tudo se diferenciava do que os outros alunos faziam. Uma paisagem morta, por exemplo. O professor colocava numa mesa duas ou três garrafas, maçãs, um copo, coisas assim. E os alunos tinham de desenhar. Assim, notou-se que minha paisagem morta era outra coisa que os professores discutiam. Depois, veio a fase do nu artístico, sempre uma mulher. No meu desenho essa mulher era transformada inteiramente, porque os traços eram diferentes, pareciam rasgar a própria folha de papel. E nessas aulas de nu artístico, com uma hora de duração, eu fazia mais de dez desenhos, um número bastante superior aos de outros alunos que desenham apenas um. Após fazer Belas Artes, fui convidado a participar no ateliê de João Suzuki, um desenhista e pintor famoso, que era também meu professor. Estamos nos anos 60. Passei, então, a expor. Participei em grande número de salões coletivos, com prêmios importantes. E fiz, também, várias exposições individuais. E a poesia seguia junto. Até que, em meados dos anos 70, eu decidi que não exporia mais. Mas nunca deixei de desenhar e de pintar para o meu acervo pessoal. Às vezes, ilustro o livro de algum amigo. Não sei quantos desenhos tenho guardados, especialmente a nanquim, nanquim com aquarela e nanquim com água, em papel Canson. É algo que agora faço só para mim, embora já tenha recebido convite para expor; um desses convites numa sala especial no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, na Avenida Paulista. No entanto, vou resistindo e, na verdade, nem sei porque resisto. De repente, farei uma exposição, ninguém sabe. Quanto às peças de teatro, as que tenho foram escritas quando a poesia e a prosa já não bastavam. Precisava de ver gente falando. Pela admiração que tenho por Augusto dos Anjos, minha primeira peça foi sobre a vida e a poesia desse poeta universal que morreu com 33 anos e que escreveu apenas um livro na vida, chamado “Eu”. O título da minha peça era “Vida, paixão e morte do Senhor Augusto dos Anjos, poeta e cidadão brasileiro”. A censura da ditadura quase destruiu a peça. Usei trechos de discursos de Ruy Barbosa, que foram cortados. Quer dizer, a censura da ditadura brasileira cortou até Ruy Barbosa. E também proibiu todas as aparições na peça do poeta parnasiano Olavo Bilac, que era uma espécie de algoz de Augusto dos Anjos, zombando sempre de sua poesia. Então, na peça eu me vinguei e criei um Olavo Bilac ridículo, colocando em dúvida a sua sexualidade, num tempo em que isso era coisa escandalosa. Fiz por maldade mesmo. Coloquei no palco um Olavo Bilac promíscuo. Mas cortar Olavo Bilac? Por quê? Não compreendi. Fui ver depois e descobri o que, confesso, eu não sabia na época. Bilac é autor dos grandes hinos da nacionalidade brasileira, enaltecendo as Forças Armadas e coisas afins. Logo depois, escrevi a peça “Salve-se quem puder que o Jardim está pegando fogo”, que, no final dos anos 70, recebeu o Prêmio Anchieta, um dos maiores do Brasil para o Teatro. No entando, a peça foi proibida inteiramente pela ditadura. E ficou proibida durante seis anos, sendo liberada só no período da abertura política, pouco antes do fim do regime militar, em 1985. Mas recebi uma recomendação. A peça se desenvolvia com quatro personagens numa cela de prisão. Os censores passaram todo o enredo para um consultório médico. Outras experiências com teatro são várias, mas apenas para leitura em grupo. Muitas poderiam ser encenadas, mas prefiro dizer não. Estão na minha gaveta. Não sei o que será delas. Quanto à prosa, tenho publicados alguns romances, dos quais julgo serem os mais importantes “O Tribunal”, “O Defunto – uma História Brasileira” e “Autópsia”, sobre a amargura da ditadura brasileira e ainda “Dias Perversos”, que é a história de um amor desesperado. Some-se a isso, também, os ensaios literários, especialmente “Palavra de Mulher” e “Pastores de Virgílio”. Esses livros já foram reeditados. Servem hoje como uma espécie de documento sobre um período sombrio da vida brasileira. Tenho outros romances guardados, mas prefiro publicar poesia. Poesia é o que ainda me faz respirar. E respirar no Brasil é um alento.

sA – Quais os artistas (desde escritores e/ou poetas, pintores, músicos, escultores, cineastas…) que te influenciaram de forma visível e, eventualmente, até por ti “procurados” para dialogar nas tuas obras e, também, quais são as suas grandes referências, sejam elas literárias e culturais, sociais e políticas, etc.?

AAF – Serei econômico nesta resposta. A grande influência, pelo menos nos dois primeiros livros “Noturno Maior” e “Tempo Final”, foi Augusto dos Anjos. Já ao tempo de “O Sermão do Viaduto”, a influência de postura e não literária, foi Maiakovski e Yevgeny Yevtuchenko. Tenho profunda admiração por escritores russos, como Dostoiévski, Tolstoi, Pushin, Gogol, Tchekhov, Pasternak e vários outros. Mas, no romance, não quero esquecer os brasileiros Lygia Fagundes Telles, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Machado de Assis e outros. Some-se a esta lista José Saramago e vários outros/as romancistas portugueses. Na poesia, o grande mestre é Fernando Pessoa e muitos/as poetas portugueses, somando ainda poetas brasileiros como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Hilda Hilst e muitos outros/as poetas e escritores de alguns de outros países. Quase sempre, no entanto, me vejo lendo Walt Whitman, Silvia Plath, Dylan Thomas, Rui Belo e outros poetas portugueses, como Eugénio de Andrade. É também preciso dizer que sempre leio grandes trechos do maior romance do mundo “D. Quixote de La Mancha” e me debruço demoradamente na lírica de Camões.

No cinema, há muitos brasileiros brilhantes, como Glauber Rocha, Fernando Meirelles, Hector Babenco, Walter Salles, Bruno Barreto e Anna Muylaert. Tenho uma história pessoal quanto ao cinema. Assisti ao filme “Cinema Paradiso”, produção franco-italiana de 1988, escrito e dirigido por Giuseppe Tornatore e musicado por Ennio Marricone. O filme me impressionou e emocionou demais, profundamente, tanto que assisti mais três vezes. Então, prometi para mim mesmo que, perante de tal beleza, nunca mais iria a cinema nenhum. Para mim, o filme “Cinema Paradiso” chegou aonde o cinema podia chegar em exuberância poética. E cumpri a promessa que me fiz ao assistir ao “Cinema Paradiso”. Nunca mais fui a um cinema, só assisto a filmes pela televisão. Na pintura, prefiro, especialmente, toda a realizada no período Renascentista que, evidentemente, só vejo em museus e livros. Na música brasileira, as minhas preferências especiais são Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso e alguns outros. E ainda na música, um espaço especial na minha vida: ouço fados portugueses todos os dias. Sim, todos os dias. Tenho mais dois mil fados e só escrevo ouvindo a música de Portugal, de maneira especial, Amálida Rodrigues; e ainda Ana Moura, Carminho, Mariza, Maria Teresa de Noronha, Alfredo Marceneiro, Carlos do Carmo, Camané e tantos outros, a par do grupo Madredeus, noutro registo. Conte-se ainda as baladas e as guitarradas de Coimbra, que têm em mim um lugar especial. A música de Coimbra me toca profundamente, bem como o fado de Lisboa, porque ouço fado como se ouvisse poemas. Na política, admiro alguns líderes mundiais. No que diz respeito ao Brasil, salvam-se poucos. Para mim, todos eles são grandes filhos da puta. Eu vivo no país em que a grande maioria dos políticas é desonesta em tudo que faz. Um país sempre à beira do abismo. Veja essa tentativa de golpe recente, algo que chega a ser inacreditável de uma extrema-direita medieval que, cada vez mais, ganha espaço no país e que faz refletir muito. O Brasil é um país que não deu certo. E a continuar assim nunca vai dar certo. O país da esperteza. Uma classe política indecente. O Brasil precisa de um povo.

sA – Sendo, de alguma forma, um cliché esta pergunta, diz-nos que palavra ou conselho deixarias aos jovens poetas e escritores que enfrentam uma realidade tão difícil e dura como a actual, quer no campo literário quer no político e social, onde dificilmente nos deixam ver aquilo que realmente é o olhar mais próximo da verdade.

AAF – É difícil responder a isso, João Rasteiro. Até porque sempre sou procurado por jovens poetas. De início, faço a relação de 15 a 20 livros de poesia que eles devem ler. Ler e estudar, ver como se constrói um verso, um poema, saber lidar com a poesia. Não adianta sair escrevendo como um louco. Não significa nada. Os que, de fato, estão interessados seguem o que sugiro. E vão me trazendo alguns poemas que escrevem, que corrijo à mão na frente deles, numa conversa amigável e sem melindres naturais dos gênios que surgem por aí. Já que me procuraram e me procuram, vou conduzindo esses jovens poetas que têm futuro, com as coisas que sei, que aprendi durante a vida. Tenho a vida inteira dedicada à poesia. E como também sou crítico literário, digo sinceramente o que precisam de saber. Agora, enfrentar a realidade do mundo é outra coisa. Tem de se aprender e não é fácil. A realidade é mesmo dura, dentro e fora da literatura. O importante é que acreditem. É preciso sempre acreditar. O problema é que esses jovens poetas querem ser como eu. Então digo-lhes que mais adiante eles se encontrarão consigo mesmos e eu serei apenas uma lembrança, talvez um velho amigo. Na questão política e social, respondo por mim e só quando me perguntam. Mas ninguém é obrigado a seguir o que penso das coisas. No entanto, querem saber. Faço o possível para encaminhar esses jovens. Sei da importância do poeta Paulo Bomfim e de Lygia Fagundes Telles, quando eu tinha apenas 15 anos e eles me estenderam a mão. Estenderam a mão porque acreditaram em mim. É o exemplo que me guia: se acredito nesse jovem poeta que me procura, sigo com ele, até que tenha o seu próprio caminho. Mas é algo difícil de fazer. Muito difícil.

sA – Consideremos estes versos do livro “À Noite, os Cavalos” (Escrituras, 2003): “Ao inventar os oceanos / não sabia das embarcações / nem de rumos / só de naufrágios inclementes. / […] / Não sabia nem dos rumos / só de naufrágios de afogadas palavras / que não se compreendem.” Tenhamos ainda em conta que, por um lado, para Fernando Pessoa “a literatura, como toda a arte, é a confissão de que a vida não basta” e, por outro lado, como eu também escrevo, afirmar que “a dor, como todo o amor, é a confissão de que a poesia, e toda a arte, não bastam”. Como se pode conciliar a vida e a poesia, como separá-las? Ou, pelo contrário, como ousar tentar que sejam unas na sua respiração primordial?

AAF – Fernando Pessoa está correto. A vida já não basta. Nem basta a poesia. Nada basta. No entanto, é preciso seguir. Seguir sempre, em nome dessa mesma vida que nos falta viver. Seguir sempre, com essa dor que não cessa, que nos cala diante do espelho, quando nos olhamos sem conhecer o outro da imagem. A poesia pode ser, sim, uma confissão que nos sufoca, que nos tira o rumo, que nos faz perder as ruas e as praças. É, sim, preciso conciliar a vida e a poesia. Aí está a vida. Essa vida de tantos desencantos e de entardeceres melancólicos que nos marcam a face como uma cicatriz que nunca mais vai desaparecer. Cabe ao poeta descobrir essa forma de fazer da poesia, a sua respiração, porque, no fundo, a poesia é mesmo o pulsar que nos resta e, ao mesmo tempo, a angústia a mutilar sonhos ainda possíveis. Cabe ao poeta desvendar a palavra que salta da boca como uma pedra. O importante é guardar o silêncio necessário para as ocasiões que nos afligem e nos matam aos poucos. A poesia pode não salvar o mundo, mas ajuda. Os ferimentos estão abertos. Mas a poesia não pode tudo. A poesia é um pingo de mercúrio numa fratura exposta. Seja o que for, os poetas que verdadeiramente são poetas têm de mostrar a vida que ainda pode ser vivida sem sobressaltos. É preciso, antes de tudo, acreditar. Acreditar sempre. Os relógios estão parados. O tempo deixou de existir. E é nesse vazio que temos de caminhar aos tropeços. O poeta conhece esses caminhos perdidos em si mesmo. Sabe como seguir adiante entre os abismos. Mas o poeta está sempre à beira desse mesmo abismo que já engoliu tantos sonhos e esperanças. No entanto, é preciso aprender o passo, mesmo com os pés feridos. Não há outra maneira de seguir.

sA – Poeta Álvaro Alves de Faria, depois da vida inteira dedicada à poesia e à literatura em geral e também ao jornalismo, o que pretendes fazer ainda nessas áreas de actuação? Há planos?

AAF – Não, caro amigo, poeta João Rasteiro. Não há plano nenhum. Apenas vou seguindo da maneira que me for possível. Aqui, no Brasil, está tudo muito difícil. O país está sempre numa corda bamba. É um grande circo. E eu sou o trapezista sem rede de salvação. A esta altura da vida e todos os dias assistindo a esse espetáculo chamado Brasil, não dá para fazer planos. As coisas vão acontecendo com vida própria. Você vê que nesta conversa passamos por vários assuntos, muitos nem fazem parte do universo literário. Eu, às vezes, me pergunto: “Mas, para que serve a poesia?”. É difícil responder. A poesia serve para quê? Passei a vida lutando por essa poesia que quase ninguém respeita.