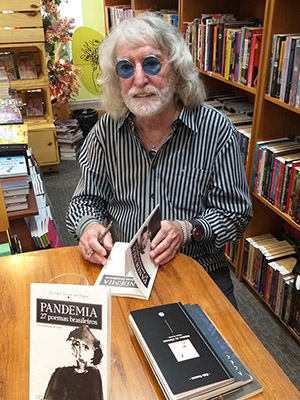

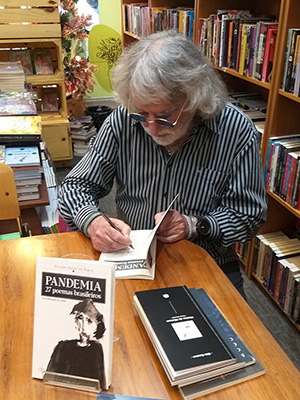

Poeta autografando "Pandemia - 27 poemas brasileiros

Fotos de Carlos Roberto Bueno

UM CANTO EM MEIO À CATÁSTROFE

Na assustadora e perfeitamente realista percepção de Sidarta Gautama, o Buda, de que a vida é sofrimento, três flagelos se destacavam, a doença, a velhice e a morte. Se a última é inelutável, se a segunda pode ser evitada ao preço de uma morte precoce, a primeira é a companheira obrigatória de qualquer percurso vital, ainda que com grande dessemelhança na persistência ou gravidade das suas manifestações.

Condenados à doença, é natural que ela se manifeste na arte, a literatura entre elas. Curiosamente, a atual pandemia parece estar gerando mais literatura do que a sua mais terrível precursora de 102 anos, a Gripe Espanhola, que levou precocemente tantas figuras da arte, como, para recordar apenas umas poucas, o admirável pintor português Amadeo de Souza-Cardoso, seis dias antes do seu êmulo austríaco Egon Schiele, ou, numa outra expressão estética, o inesgotável Guillaume Apollinaire, morto nove dias após aquele grande expressionista, ou Edmond Rostand, menos de um mês após o último. Na série de vírus que a Humanidade viu surgir no último meio século, dos mais inócuos aos mais impiedosamente letais, como o do Ebola e o da MERS, apenas o da AIDS (ou SIDA, em bom português), parece ter gerado uma certa literatura, já superada em extensão, pela que se refere à atual Covid-19. E os motivos são claros: o primeiro era transmitido de maneira bastante específica e, a rigor, passível de controle, e por isso não gerou os fenômenos de isolamento e de absoluta insegurança do atual, insidiosamente imponderável. E o isolamento, desde aquele dos personagens do Decameron de Boccaccio, sempre foi favorável às letras, naquele caso em forma de narrativas.

A vasta obra de Álvaro Alves de Faria se inscreve, com o presente Pandemia, 27 poemas brasileiros, de forma brilhante nessa espécie de literatura das pestes, que consegue reunir desde as específicas e reais, como é o caso, até às imaginárias, como a de Camus. A riqueza metafórica característica do autor percorre, verso a verso, poema a poema, a completa Via Sacra da doença que nos engolfou a todos, em sua ação sem o menor parâmetro em relação aos indivíduos, e com todo o cortejo de misérias de uma patologia infecciosa de alcance universal, tão diversa daquelas exclusivamente pessoais: a morte solitária, a ruptura da comunicação, a destruição até dos ritos mais ancestrais de despedida, esses que variam muito entre um povo e outro, mas que são insubstituíveis para cada um deles.

Se no poema inaugural, que se intitula precisamente “O poema”, o autor insere e delimita a posição do poeta perante o desastre, os que vêm a seguir desfiam, com alta exatidão lírica, o rosário de desgraças que é, neste momento, a nossa impotente oração quotidiana. A partir da metáfora exata dos gafanhotos e dos lobos, o presente livro não se limita à visão do país doente, mas atinge a mais vasta percepção da doença do país. O registro da aguda poesia de Álvaro Alves de Faria neste livro aproxima-se de um expressionismo apocalíptico, às vezes de feição universal, como em “O céu azulado”, “O escuro” ou “A parede”; noutras explicitamente brasileiro, como em “A solidão”, “A luz derradeira”, “O morro dos ventos uivantes”, “O rei” ou “A pequena cruz azul”, atingindo o especificamente paulistano, como no caso de “O colar de pérolas”. O grande fecho do livro, que remete diretamente ao poema de abertura, se intitula “O poeta”, encerramento de uma admirável viagem circular — como o das aves carniceiras — pelo sofrimento humano.

Alexei Bueno

20-5-2021

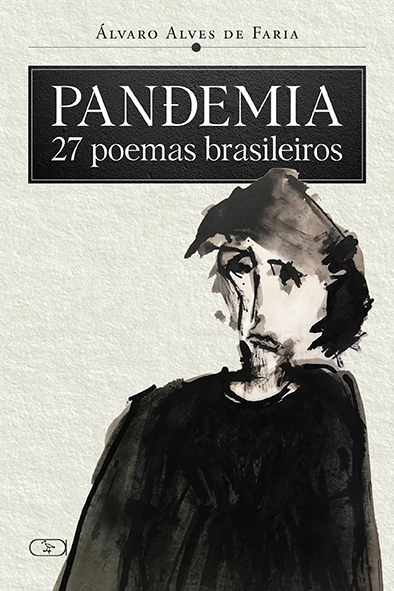

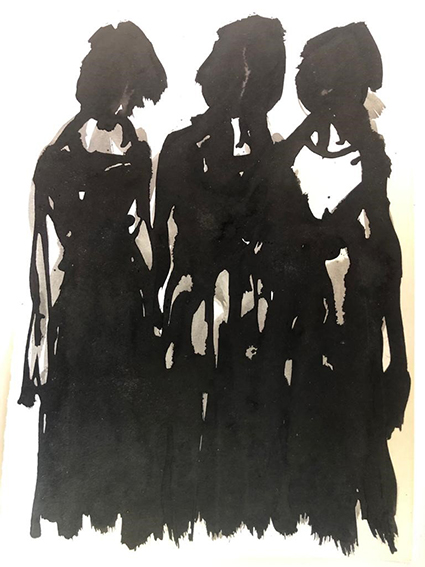

DESENHOS DE ÁLVARO ALVES DE FARIA PARA

O LIVRO "PANDEMIA - 27 POEMAS BRASILEIROS

A tragédia e a grande poesia anunciada, de Álvaro Alves de Faria

Aqui o poema nasce no coração que para.

O poeta e jornalista Álvaro Alves de Faria, assim nos revela na poesia cortante, qual uma adaga que fere e assombra. Neste impactante livro PANDEMIA 27 POEMAS BRASILEIROS, não há espaço para construções linguísticas, diz o poeta, pois os mortos não têm o tempo para morrer e a poesia está a serviço das dores mais fundas, dos horizontes sem lua, das respirações ofegantes e do chiado da asma dos incrédulos.

Já no segundo poema, OS GAFANHOTOS – a oitava praga do Egito – as nuvens dos repugnantes insetos qual a passagem bíblica, representam o vírus ora presente que nos envolve, mata, e nos cala na solidão das casas fechadas. “ Percorrem as cabeças mortas / empilhadas no corredor / onde homens de branco falam palavras mudas / e mulheres carregam seringas para as camas.”

O poeta nos induz ao apocalipse. O fim do mundo brasileiro, que tem por infeliz destino um “rei”, um comandante cínico que joga propositadamente seu país/navio contra os rochedos, e se regozija com a matemática crescente do morticínio. “ Faz um discurso e bebe um copo de leite nazista” E o “rei” diz, a dar de ombros “ e daí?”

Enquanto as mãos vazias acenam para o nunca mais, sem a despedida solene das exéquias, “ as pequenas cruzes azuis” estão “ a marcar um lugar qualquer / no mapa brasileiro da enorme solidão”. Nestes poemas, tudo é desalento e verdade. “ As coisas se partem como se caíssem de uma mesa/ e tudo se derrama como soluços derradeiros/ que escorrem da boca”.

No poema 27, o poeta Álvaro parece nos dizer que está asfixiado pela dor do mundo.

Contudo, nos revela imenso na grandeza de sua humana poesia, que remete àqueles mais desvalidos. Os habitantes do sereno frio da cidade, que tossem sob o concreto dos viadutos. As inúmeras mulheres órfãs, aqui representadas por uma Magaly qualquer, que choram nas portas das igrejas e “ que se nega a continuar sem ti”, o seu marido de triste fim. “ Vitima dos gafanhotos voadores verdes / quando trabalhava na tua oficina/ e não sabias dessa dor mais próxima / apesar de teu medo”.

PANDEMIA, 27 POEMAS BRASILEIROS, é, sem dúvida, a obra que melhor traduz poeticamente o momento dramático no qual nos afundamos e tentamos submergir. Alta e pura poesia. E, apesar do poeta tentar não se deter aos valores estéticos, as melodias mais tristes perpassam seus versos de rara imaginação e de extraordinária e pungente beleza.

DENISE EMMER

Poeta e musicista

Rio de Janeiro, junho.

Álvaro Alves de Faria escribe sobre una pandemia que ha generado meses de un dolor inabarcable, sin adentrarnos en las durísimas penurias económicas que muchos vienen padeciendo, especialmente en su Brasil, donde un líder inepto propaga sandeces mientras aumenta el calibre de la sinrazón. Poeta notable y siempre a contracorriente, Faria desata su fraternidad y ofrece su voz a los congéneres que padecen los estragos de la enfermedad o de las carencias sanitarias. Que otros sigan con su silencio en bruto, pero Faria opta por donarnos versos doblemente verdaderos y contundentes, propicios para nutrirnos con ciertas porciones de esperanza.

Alfredo Pérez Alencart

Universidad de Salamanca

A poesia possível em época de pandemia e virulência em 27 poemas brasileiros, de Álvaro Alves de Faria

Por Ed Caliban – Revista Caliban Lisboa

Alexandra Vieira de Almeida — Escritora e Doutora em Literatura Comparada (UERJ)

O mais recente livro de poesia do consagrado Álvaro Alves de Faria, Pandemia — 27 poemas brasileiros, a ser lançado neste mês no Brasil e em Portugal, tem ilustrações do próprio poeta, as orelhas da grande poeta e musicista Denise Emmer e o prefácio do exímio crítico literário e poeta Alexei Bueno. Os desenhos se caracterizam por sua expressividade artística que revelam os traços da morte e desfiguração, como o momento pandêmico nos apresenta. São poemas sobre a pandemia, na sua necessidade de reconfiguração do trágico em poesia e beleza literária. Sua poética, nesse livro magnífico, é mais soturna que diurna, os corpos vazios, sem órgãos, nas ilustrações, mostram a opacidade do real, sua transfiguração em artesania literária.

Os contrastes entre o claro e o escuro, em seus versos e desenhos, nos levam a uma ponte com os tons acinzentados, o real e o imaginário. O branco e o preto vislumbram um processo de aparecimento/desaparecimento, memória e esquecimento, vida e morte.

Um cântico fúnebre que rascunha a possibilidade de retorno à vida. Que é a própria arte como matéria do impossível. Algo indeterminável, o entrelugar, ofusca a luz, fazendo da sombra uma pele de sensibilidade e tangibilidade com a concretude do corpo adoentado do mundo. A doença dos seres reflete essa realidade, acamada pelos véus da indiferença e solidão.

As imagens da distorção, daquilo que é fragmentado e múltiplo, escondem uma camada de luminosidade parcial, que tanto pode mascarar, como esclarecer. É como se o imenso poeta Álvaro, na sua estatura de oceano, pudesse revestir o mundo com a pele enigmática de sua poesia profunda e imagética. As imagens da desconfiguração mostram a estrutura de outros corpos, plenos de preenchimentos dos sentidos mais ambíguos. Suas metáforas revelam uma dança macabra, assim como suas ilustrações, em que plenas de signos corporais e almas significativas, dialogam com o mundo, a verdadeira ponte entre o ficcional e o factual. As camadas densas de sua escrita envolvem a morte e a vida num cemitério de prantos, onde temos a idade sombria das ruínas e do caos político e social.

“Um canto em meio à catástrofe”, título do prefácio de Alexei Bueno, nos mostra o percurso da doença na literatura e seu processo que instiga à criação. Seu agudo e grandioso prefácio faz uma análise comparativa, atingindo o cerne da poesia de Álvaro, que tem alto valor simbólico. As orelhas de Denise Emmer, nomeada “A tragédia e a grande poesia anunciada”, demonstram, com profundidade e argúcia, a fusão entre o refletir e o poetizar, com a tinta imaginativa de uma poeta que dá o tom, o ritmo nas suas palavras, que se entregam à dor do celebrado poeta de nossa literatura, um dos maiores ícones de nossa poesia mais alta, atingindo os píncaros da montanha do desconhecido segredo dos artistas mais raros como um diamante lapidado com mesura e empenho.

O texto poético de abertura se intitula “O poema” e logo nos mostra uma poesia que se insere no sofrimento do mundo, no seu sentido de tragicidade e dramaticidade, uma verdadeira comunhão com os outros numa hóstia misteriosa de revelação e encobrimento, para além do esteticismo vazio e engessado. Ele diz nos versos iniciais: “O poema aqui não está preocupado/com invenções ou achados estéticos/ mas com o cheiro da morte/ dos que choram para ninguém”. O forte e pungente poema, em sua inteireza, faz vibrar e comover o pulso da alma, do ser em seus escombros e ruínas de dor frente à época de mortal imagem. No segundo poema, recriando a metáfora original e bíblica dos gafanhotos, o grande poeta compara a explosão da doença aos insetos como uma praga imemorial, mas traduzida, aqui, um novo tempo, na sua atualidade e contemporaneidade, um momento de incompletude e fragmentação do ser pela doença que causa terríveis representações do sofrimento que é desdobrado até à morte, o desfecho fatal, que cinde a existência no caos reinante da desesperança: “não despertem os gafanhotos/que voam na nuvem com asas de ferro/e trazem a morte no ar que se respira/ao se morrer sem se despedir de ninguém”. A fatalidade do trágico se interpõe no ser como paredes invisíveis que o cerca e oprime diante da iminência da morte inesperada.

No terceiro poema, “O terno azul”, encontramos a possibilidade de uma saída desse labirinto mórbido enfeitado com flores murchas que leva os seres para um desespero sem tréguas ou respiro livre de impedimentos bruscos. Temos metáforas da natureza para se falar da doença, da letalidade, como “nuvem escurecida”. Assim, também temos a questão do tempo, desse em que se vive e é coberto pela morte, em relação à “nuvem” e os “telhados”, símbolo de conforto e proteção. O título do poema que se fecha no último verso dá ideia de quebra e desalento, ao mesmo tempo, diante do peso. A leveza do azul e sua não possibilidade, signo da vida e celebração, se esvai na densidade noturna do real.

Em “A invasão”, logo a seguir, teremos uma imagem recorrente em sua poesia sobre o momento pandêmico, daquilo que se quebra, representando a fragilidade do humano e de sua imersão num mundo oceânico, em sua liquidez de dor e choro incontido, como em “orquídeas de vidro”, a potência do que é fatal impacta o poema aqui de tal forma que faz dele o “cântico negro” da alma que se despem de malabarismos estéticos, para poder alcançar o centro do ser e da existência. Álvaro é da estirpe dos poetas que se compadecem profundamente com a dor do outro, em expansão de sensibilidade e poesia em sua plenitude lírica e verdadeira. Sua poesia, num batismo de prantos, joga com as palavras da morte pela vida da arte. Como no filme “O sétimo selo”, do cineasta sueco Bergman, a dança da morte, em sua máscara de morbidez e sofrimento, traz o corte do pulso solar dos dias. Jogando como um enxadrista com a morte, o jogo da arte supera a soturnidade do mundo, mas também a reflete como um espelho que não está coberto por um manto, mas espelha o lago profundo da existência.

No poema “O céu azulado”, temos a fragilidade de um tempo carcomido pelo vírus potente que destrói os sonhos mais límpidos como o céu azul. Encontramos imagens dilacerantes que cortam os elementos mais frágeis e trazem o sopro pesado e sombrio da fatalidade. No congelamento de tudo, a pausa atroz e trágica obscurece o sentido da vivacidade, da regeneração, da celebração. Nele, o lirismo desafia a morte, a poesia não pode morrer, se estagnar, ela é o cerne da vida da tessitura do ser, do humano, do sentido plena da essência do existir e estar no mundo. Na desertificação da urbe, é necessário encontrar um sentido poético, para representar o caos da morte, reconfigurando o real pelo imaginário. Na expressão “silêncio concreto”, temos algo intangível na sua fusão com o elemento material, físico, o concreto e ao abstrato, numa combinação perfeita, uma coincidentia oppositorum, revelando uma alquimia entre o vazio inaugural que a poesia representa e sua possibilidade de representação pela linguagem.

Em “O delírio”, novamente a imagem quebradiça, agora, num relógio, mostrando-nos o tempo da fragilidade que percorre nossas pupilas em pranto. Aqui, a poesia dom não, da negação que se completa pelo silêncio e que pode ser preenchida pelo sentir. Temos, assim, o paradoxo do silêncio e da reflexão, do sentir e do pensar: “não é somente o medo de tamanha escuridão/ nem se despedir de si mesmo/é muito mais”. É ainda o que pode ser dito pela sensibilidade mais plena, alçando o voo da imagem e do escapar da teia da morte estúpida. A poesia não seria esse delírio de metamorfosear a morte em vida, ressuscitar os mortos pelo calvário da poética em sua verdade e compreensão do mundo? Álvaro desafia os espectros de um mundo decadente com uma poesia burilada com sentimento, reflexão e lirismo, um canto de amor ao próximo, na sua possibilidade de fazer da poesia uma irmandade de seres em comunhão e fraternidade, apesar de uma intensa solidão que perpassa sua escrita de tristezas e encantos lunares.

No poema “O escuro”, o tempo cronológico se modifica pela sensibilidade do poeta, um teatro de constelações vivas que morrem pelas evasões sombrias do medo com sua foice esquartejante dos sonhos mais completos e acabados. O inacabamento do que sobra, da obscuridade que se interpõe, revela um rico paradoxo, entre a cor soturna, sua incompletude e, ao mesmo tempo, fechamento, com o ciclo da morte.

Com a pandemia, a morte é contabilizada, se transforma em número, numa sociedade extremamente estratificada, como numa pirâmide de verticalidades. Em “Os mortos”, num jogo de aliterações, encontramos o dedilhar do som e do véu da finitude que nos cobre no seu manto de dor: “A sombra que suga/o sangue suga o sol/suga o sempre/ o soluço/suga a sorte o salto/ o susto dos santos”. O voo do pássaro é a possibilidade de se desprender da foice sombria da destruição. A arte, como voo possível em meio ao pouso virulento numa realidade que choca e dilacera, está dentro do próprio ser e sua relação com o que o circunda. O eu e o outro se tornam possibilidades de diálogos poéticos em face dos espelhos solitários de um mundo que se esboroa.

Em “Os lobos”, “as sombras mastigam os pássaros” e a metáfora desses animais ferozes persegue os poetas. E temos a menção ao “rei”, imagem não de uma contação de história encantada com seus palácios e castelos de cristal, mas os algozes e carrascos da morte, que trazem o medo e o caos no chão do real. Na sua soberania, o “rei” e seus seguidores, com “dentes afiados”, devoram as vítimas e a beleza e plenitude do poético. Aqui o conflito entre sonho e realidade que perpassa os versos pungentes e cortantes do poeta, revela a necessidade do poético em sua dinâmica revolucionária, de dizer, pela possibilidade da palavra, de não encobrir, mas trazer à tona todas as mazelas da sociedade. Dessa forma, paradoxalmente, sua poesia clarifica, mas pelo véu da noite mais densa, pelos mistérios das imagens e metáforas mais ricas.

“A hora” revela o vermelho da poesia sacrificial, o sangue, símbolo da dor e da chaga que devora a carne do ser e do mundo, numa simbiose de ambígua relação e complementaridade. A tarde, que arde como o momento mais propício da “dor que não se mede” na extensão do tempo da infinitude, ultrapassa o tempo das cronologias.

Em “A carta”, o tempo retorna como tema, esse tempo que oprime, que cerca, aprisiona numa cúpula fechada, mas que estende suas mãos cadavéricas para açoitar a existência. Escrever cartas, em sua forma poética, é uma das possibilidades de comunicação com o outro, numa era que viu ruir o sentimento e o amor. A oração das horas eternas, além do relógio fuzilante, nos faz antever o paraíso edênico de uma origem sem palavras vãs, mas que o poeta Álvaro descortina como possibilidade de dizer o inaudito que se endereça ao seu leitor potencial de sensível sintonia com a realidade da linguagem poética.

O texto poético “A solidão” sinaliza para a distância entre os vivos e os mortos, na impossibilidade de pranteá-los, do toque, do gesto familiar ou amigável entre seres que se abismam pela morte e contaminação pelo vírus letal. De profunda tristeza e tangível beleza, o poema nos toca no seu caminho de sensibilidade perante à desordem do flagelo da doença e da morte, que não escolhe vítimas por estratificação ou diferenças, mas tornando os seres dispostos numa mesma esfera de horizontalidade, em que a morte os iguala no seu canto de horror e vacuidade. Dessa forma, na sua indistinção noturna, as sombras da morte não nos fazem enxergar o que se diferencia pela luz escura do sistema hierárquico.

Em “O bálsamo”, o poeta se encontra no limite entre a vida e a morte, a linha tênue entre o dia e a noite, na sua urdidura de sutilezas. O tempo da morte é dilatado enquanto o momento da vida é reduzido numa equação plena de simbolismo e oposição.

Nos seus poemas, encontramos poemas da finitude, onde tudo se quebra, é frágil, mas que pela força poética do intenso desejo de saltar as lápides trágicas do destino inelutável, faz da poesia o irromper da casca e o revelar das feridas abertas da memória mais viva, que busca esquecer pela linguagem lírica e metafórica de seus versos originais e abissais.

Em “A felicidade”, a imagem dos vazios, dos buracos nos órgãos, como o coração, revela a falta, que não se mede pelas cordas inauditas do tempo em sua urdidura de medo e desespero. A personagem Magaly, nomeada em sua individualidade, identidade, em face de uma coletividade massificada, mostra os elementos da ausência em meio à necessidade de cobri-la, de preenchê-la com aquilo que a comove. “O sentimento do mundo”, em seu ideal de coletividade, abarca aquilo que é essencial ao ser, o próprio de cada existência em sua singularidade, contra a alienação da maioria. Magaly é um nome, uma individualidade em meio a tantos corpos: “Magaly nem te viu morto”. No final desse poema, há uma crítica mordaz ao suposto “rei”, em seu absolutismo e soberania, uma ironia ácida ao político ignaro.

Continua, em “Os derrotados”, o tom corrosivo com relação ao dominador que controla a todos, na sua caracterização pelo sadismo do opressor. Num jogo com a frase popular, Álvaro despotencializa o controlador pelo viés do sarcasmo e do jogo poético com as aliterações e assonâncias. Enquanto o poeta fica em seu “silêncio de fogo”, o “rei ri um riso/como as ratazanas riem nos palácios”. O poeta é compassivo e outra figura recorrente em sua poesia é a imagem das senhoras, representadas, inventivamente, em seus desenhos em chiaroscuro: “O poeta ouve a reza das senhoras/abandonadas pelo reino”. E o final se fecha num remate certeiro e contundente, pois a humanidade deve se indignar perante o caos em que nos encontramos, tornando “pública essa dor num comício de derrotados”.

Em “A luz derradeira”, temos a imagem do trabalhador, em seu destino trágico e desumano, onde o rei novamente comparece com sua ferradura de nojo e insensatez. A luz que desaparece, se apaga, que é semelhante à morte em sua cegueira que consome os corpos da dor dos números e dos gráficos, é a luz que nos ofusca em nossa essência de humanidade. Tornar trágica essa dor, sombria e soturna, no seio do mundo, nos traz o conhecimento necessário para a desconstrução das camadas superpostas e desiguais.

No poema a seguir, “Os moradores das ruas”, encontramos a miséria humana em nossa sociedade que sacode e atinge o cerne de nosso ser, no encontro entre o poeta e seus leitores, no sentido de despertar nossa comoção diante das ruínas impactantes de uma vida desfigurada pela estratificação social, criando-se, assim, o abismo entre os que estão no topo e os miseráveis. Entre os seres como Genivaldo, que talvez morra “diante de um hospital”, há uma irmandade que os torna “seres iguais”, na pobreza, embora a desigualdade entre eles e os suposto rei e seus facínoras, crie camadas hierárquicas, que torna o rei e seu séquito soberanos em sua “miserabilidade” de caráter. Sua poesia é visceral e virulenta, incomoda, desperta nossa reflexão diante das mazelas de uma sociedade falida.

Numa inventividade e originalidade, através do viés intertextual, Álvaro em “O morro dos ventos uivantes”, reconstrói a metáfora do título pelo tom sociopolítico. O espaço simbólico do morro é a imagem mesma do delírio estratificante, onde “rolam os corpos de mulheres e crianças”. E a morte é o símbolo de uma política de genocídio, em que o descaso cria um necrotério miserável de corpos. A fome os massacra, o mínimo da subsistência não é dado a esses seres anônimos, sem rosto.

A seguir, no décimo nono poema, “O grito”, temos o silêncio, não o da poesia, da arte em sua singularidade, mas aquele que oprime, que empareda nos muros ácidos da memória social. O grito é possível num sistema, numa máquina que cala, que amordaça com grades de ferro, os “gafanhotos” com seus impactos de medo e os “lobos” com suas espadas de intimidação?

A resistência é esse grito que reverbera no poema seguinte, “O povo”, que não deve fugir à luta. Um “povo desprezado”, que precisa resistir. A voz conclama ao som que derrote os minutos de vazio e silêncio. A linguagem é o apelo dos excluídos, dos que necessitam de refúgio pela palavra, pelo verbo incendiário.

Em “O jardim”, nos deparamos com o fim do mundo idealizado. A realidade dura e cortante como a foice das horas nos circunda e fere cruelmente. Enquanto a música, a dança e a valsa eram possíveis, o mundo real, em que o jogo da referência dinâmica e opositiva entre imaginação e fato, nos interpela, comove as “senhoras” que “não compreendem”. O choro incontido neste vale de lágrimas transforma um gesto simples e cotidiano em um milagre fecundo e gerador do poético na sua literatura de um lirismo autêntico e essencial.

O poema “O rei” revela os senhores da morte, que negam a vida a qualquer custo. O coração, metáfora do centro do ser, da essência da vida, se expande na resistência diante da obediência e resignação, uma “nação que se curva”. Como criar o ponto de luminosidade da fuga da sombria perseguição do abismo infernal de um universo dantesco? Onde estará o fio de Ariadne que nos tirará desse labirinto cimentado em sua saída entupida de maçãs venenosas? Como sair dessa ausência de vida, com a morte ofuscante, que nos escraviza? Restaria ao poeta e seus leitores o caminho de um grito e uma revolução possíveis? A arte torna possível o desmantelamento dessa estrutura dominante? Álvaro faz da poesia uma possibilidade de dialogar com aquilo que o incomoda, açula, perquire.

Em “O colar de pérolas”, encontramos uma cena cotidiana e ao mesmo tempo incomum, e a metáfora belíssima e original da cidade como “túmulo imenso”. Aqui, comparece novamente, o choque, o conflito, entre o sonho e a realidade. As cenas cotidianas e mais simples, as pequenas coisas ganham importância em meio a imagens de grande e potente lirismo, uma poética avassaladora, que nos solidariza. O clima de festa inicial, como numa irrupção vulcânica é quebrado nos versos finais, mas deixo aos leitores a descoberta dessa preciosidade, traduzida no título e os versos originais desse poema.

“A pequena cruz azul” mostra os operários, trabalhadores. A dor da perda diante da face dura e risível de um rei em sua soberania absoluta. Nesse poema, encontramos um cemitério de prantos em face dos ossos do caminho, com o luto que não pode ser consumido pela esposa Matilde. O calar, o silêncio nesse texto poético é o da opressão esmagadora que dinamita e enfraquece os sonhos. A cruz, símbolo do calvário e do sofrimento da humanidade, nos abarca num mesmo átimo de morbidez e desesperança: “a pequena cruz/tua biografia/resumida em alguns números/que não contam mais”.

No poema seguinte, “A parede”, temos um obstáculo. Não seria a pedra drummondiana, mas a fatal, que não leva a uma superação ou transformação: “intransponível parede de pedra/em que os pés se cortam se não conseguem subir”. Como numa metáfora de um anti-Sísifo que não consegue alcançar o topo da montanha com sua pedra, resta aos seres se perderem num “tempo efêmero que se apaga”.

Se comparecem muito a figura das mulheres, a partir da expressão “senhoras”, os homens e estas revelam sua fragilidade. O toque feminino nos desenhos e nos versos, com a delicadeza em face da crueza dos tempos noturnos, sombrios, mostra o papel que o feminino traz para a comoção universal dos seres. No poema intitulado “As senhoras”, o poeta revive o período de chumbo da ditadura agora, referindo-se à música “Cálice”, de Chico Buarque. Dessa forma, encontramos a circularidade das idades dos momentos históricos, repetindo-se um ciclo na sua diferença enganadora, no eterno retorno nietzschiano.

O poema derradeiro, de forma surpreendente, aponta para uma abertura para esta morte súbita dos labirintos fechados e soterrados por maçãs vermelhas. Nesse poema magistral e autorreferente, o poeta Álvaro revela o universo da costura, dialogando com o mito das fiandeiras, a vida e a morte em sua dramaticidade e relação conflitante. Aqui, a poesia é posta no divã analítico do próprio poeta, num processo de autoironia e autorreflexão. A poesia é tudo ou nada? Possibilita ou não uma imersão na carne dilacerada do real para nos revelar as feridas abertas que não podem ser esquecidas? “A poesia é um nada/que nos engana sempre/e fere uma alma sem lugar/porque o céu está distante/e os anjos adormeceram com suas/liras sem música”. Os indígenas aparecem com sua voz e se escondem da sua fome e abandono. Revelar essas camadas sociais e seus componentes transforma a poesia numa dinâmica completa entre poética e sociedade.

Portanto, na poesia de Álvaro Alves de Faria, temos um canto que desnorteia, que incomoda, açula, nos sacode e acorda da alienação, fazendo-nos sentir a dor dos seres e da própria existência que nos cerca. A necessidade do poema, entre o silêncio e a linguagem, o dizer e o não dizer, o calar e o gritar, nos mostra um senso de justiça e verdade em poesia inaugural e inventiva, com os acordes do ritmo e da música, das imagens e metáforas ímpares, inigualáveis. Se a poesia não apontava caminhos, sem uma origem ou fim, um ponto de partida ou um lugar para ir, com o término de tudo, em sua fatalidade, os versos finais nos impactam de tal forma como um batismo de um relâmpago flamejante, atento às metamorfoses e aberturas para o novo. Os últimos versos, os derradeiros, ironicamente, não são os finais, mas a mudança possível num mundo enlutado pela tragicidade. Que o sonho do poeta maior Álvaro e de seus leitores alce o voo poético cada vez mais alto da transformação simbólica do real que se concretize no chão ameno das histórias muito bem contadas e vivenciadas.

Colunista da Jovem Pan lança o livro ‘Pandemia – 27 Poemas Brasileiros’ neste domingo em São Paulo

Obra do poeta Álvaro Alves de Faria descreve as angústias dos brasileiros diante de uma doença desconhecida, a Covid-19; tarde de autógrafos será na Livraria Martins Fontes, a partir das 15h

O premiado poeta, escritor e jornalista Álvaro Alves de Faria, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura em 1976 e 1983, lançará no próximo domingo, 26, seu novo livro “Pandemia – 27 Poemas Brasileiros”, pela editora Ibis Libris, do Rio de Janeiro. A obra descreve as angústias da população brasileira diante de uma doença desconhecida, a Covid-19, que, segundo o autor, foi tratada com descaso pelo governo federal. “Primeiro Bolsonaro foi contra o vírus. Depois, contra as restrições na pandemia. Agora, contra a vacina. Mais de 590 mil mortes depois, o governo ainda continua com aquela afronta de ‘receitar’ remédios ineficazes para a população, desacreditando a vacinação”, afirma Alves de Faria. O autor explica que não produziu uma poesia panfletária, embora nada tenha contra esse gênero poético. “Minha poesia conta minha história de vida. E eu não vou me negar a seguir essa história. Sou poeta e, como poeta e cidadão, tenho o direito de me indignar com o comportamento de alguns negacionistas que pensam mandar no mundo.” Ele acrescenta que “os 27 poemas foram escritos como uma espécie de diário poético da angústia e do sofrimento de um povo que quase sempre não tem a quem recorrer”. Uma angústia, segundo ele, “marcada no rosto das pessoas diante de uma doença desconhecida, em que a vida transcorria entre o medo e a aflição”.

Uma tarde de autógrafos será realizada na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509 (perto da estação Brigadeiro do metrô), a partir das 15h, no domingo, 26. A obra será também lançada em Portugal, na próxima semana, pela editora Palimage de Coimbra. O autor é colunista do site da Jovem Pan, e já trabalhou como editorialista e chefe-geral no grupo de comunicação. Considerado uma das vozes mais influentes da geração de 1960 da poesia brasileira, Álvaro é autor de mais de 60 livros no Brasil, entre romances, ensaios, livros de entrevistas literárias e, sobretudo, poesia. Tem 23 livros publicados em Portugal, 8 na Espanha e 1 na Itália. É também autor de teatro. Recebeu, ao longo dos anos, alguns dos principais prêmios literários do país. Destacam-se, além dos dois Jabutis, três premiações especiais da Associação de Críticos de Arte de São Paulo (APCA), o Prêmio Poesia e Liberdade Alceu Amoroso Lima, em 2018, e o Prêmio de Poesia Guilherme de Almeida, em 2019 — estes dois últimos pelo conjunto da obra.

O poeta Alexei Bueno, que escreveu o prefácio do livro, afirma que “a vasta obra de Álvaro Alves de Faria se inscreve de forma brilhante nessa espécie de literatura das pestes”. “A riqueza metafórica característica do autor percorre, verso a verso, poema a poema, a completa via sacra da doença que engolfou a todos. O presente livro não se limita à visão do país doente, mas atinge a mais vasta percepção da doença”, comenta Bueno. “Neste livro impactante, não há espaço para construções linguísticas, pois os mortos não têm tempo para morrer, e a poesia está a serviço das dores mais fundas do ser humano”, acrescenta a poetisa Denise Emmer. Já o poeta peruano-espanhol Aldredo Pérez Alencart, da Universidade de Salamanca, na Espanha, observa, na contracapa de “Pandemia – 27 Poemas Brasileiros”, que o livro “é um documento brasileiro, com sua poesia amarga que retratou o dia a dia do Brasil”.